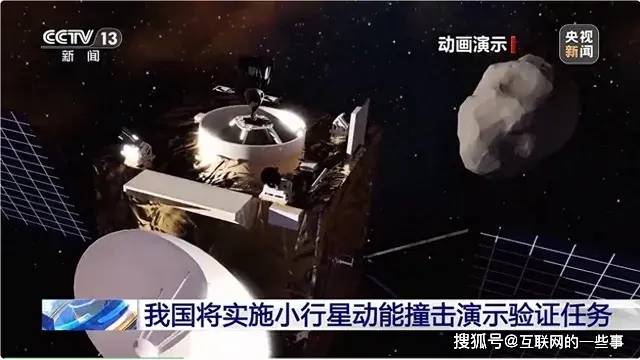

在第三届深空探测天都国际会议上,中国探月工程总设计师吴伟仁透露,我国正筹备一项针对小行星的动能撞击演示验证任务,旨在检验小行星防御方案的实际效果。

此次任务将采用独特的“伴飞+撞击+伴飞”模式。具体而言,中国将发射两个航天器协同作业:一个作为观测器,另一个作为撞击器。观测器将率先抵达目标小行星,对其表面特征、地质结构及运行轨迹进行全面探测,为后续撞击提供精准数据支持。随后,撞击器将以高速精准撞击小行星,制造一场可控的“太空碰撞”。

任务执行过程中,科研团队将通过近距离拍摄、地面联合监测等手段,全程记录撞击过程。撞击后,团队将重点分析小行星轨道是否发生偏移、喷射物分布特征以及表面形态变化。这些数据将为科学家评估动能撞击技术防御小行星威胁的可行性提供关键依据,即判断未来若面临小行星撞击地球风险时,人类能否通过类似手段改变其轨道以规避灾难。

该任务不仅聚焦于地球安全防御,还着眼于小行星资源的开发潜力。小行星可能蕴藏丰富金属、稀有矿产及水资源,其开发价值备受关注。中国此次任务将秉持开放合作理念,邀请国际伙伴参与设备联合研制、载荷搭载及数据共享,共同推进深空探测技术发展。

此前,美国国家航空航天局(NASA)已成功实施类似任务。2022年,NASA“飞镖”号航天器撞击双小行星系统“迪莫弗斯”,并实现其轨道偏移,验证了动能撞击技术的可行性。中国此次任务将在此基础上进一步验证技术效果,并探索技术优化空间。