在第三届深空探测(天都)国际会议上,中国探月工程总设计师吴伟仁宣布了一项重要计划:中国将开展小行星动能撞击验证任务。若任务顺利实施,中国将成为全球第二个完成小行星动能撞击实战验证的国家,紧随美国之后。

为何要主动撞击小行星?中国科学院上海天文台研究员唐正宏在接受媒体采访时解释,这项任务的核心目标是验证利用动能撞击技术偏转潜在威胁小行星的可行性,为地球安全构筑防线。他特别提到,小行星撞击地球的风险并非理论假设——2013年,俄罗斯车里雅宾斯克上空发生的小行星爆炸事件导致千余人受伤,这一事件曾引发全球对行星防御的广泛关注。

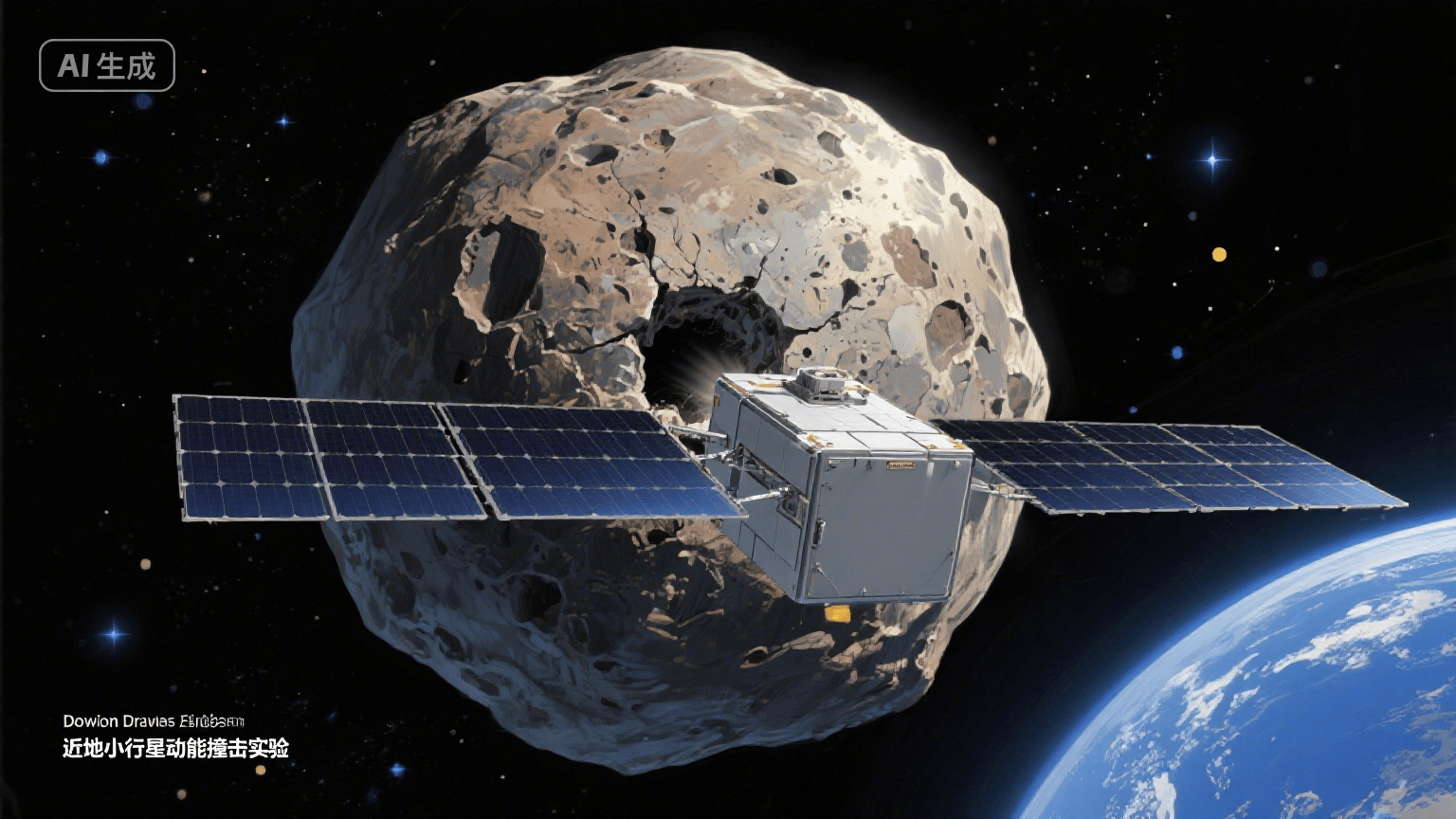

动能撞击被国际科学界视为当前最成熟的行星防御方案之一。根据规划,中国将发射一枚搭载组合航天器的运载火箭,其中分离出的撞击器将以高速精准撞击目标小行星,同时主航天器携带的观测设备将全程记录轨道偏转效果。这一过程被科研人员形象地比喻为“太空台球”,其核心目标是通过实验获取撞击动量传递系数、小行星内部结构等关键科学数据。

与美国NASA此前执行的DART任务相比,中国方案在设计上更具创新性。科研团队选择了一颗单独运行的近地小行星作为目标,撞击过程中主航天器将同步释放多类科学载荷,通过多维度观测手段获取更全面的数据。这种设计不仅提升了实验的科学价值,也为后续技术优化提供了更丰富的参数支持。

值得注意的是,这项任务的技术难度远超表面所见。从自主导航系统在深空环境中的精准定位,到远距离通信链路的稳定性保障,再到智能控制算法对撞击轨迹的实时修正,每一项技术突破都代表着中国航天工程能力的跃升。这些技术积累不仅服务于行星防御,还将为未来小行星资源开发、太阳系起源研究等前沿领域奠定基础。