前京东智能驾驶业务负责人刘东在AI多模态大模型突破的推动下,决定投身具身智能领域创业。这位曾主导京东L4级自动驾驶物流车研发的资深专家,在发现传统物流机器人无法解决末端配送难题后,经过多年技术探索,终于在2024年创立星源智科技公司。

在京东任职期间,刘东团队曾部署600余辆自动驾驶物流车,但末端50米配送始终存在技术瓶颈。尽管尝试过上楼机器人和机械臂改造方案,始终未能突破"最后一公里"的商业化障碍。直到多模态大模型技术成熟,才让他看到全链路无人配送的技术曙光。

星源智的核心团队构成颇具特色,CEO刘东兼具技术开发和商业运营经验,联合创始人穆亚东作为北京大学智源学者,为项目注入前沿科研力量。这种"技术+商业"的双轮驱动模式,使公司在天使轮即获得中科创星、高瓴资本等机构2亿元投资,同时吸引智元机器人等产业方参与。

面对具身智能领域端到端VLA模型的技术争议,刘东提出分层架构的创新方案。他认为当前行业缺乏低成本数据采集机制,纯端到端模型难以实现复杂任务处理。通过大小脑分离设计,让小脑负责运动控制,大脑专注环境感知与任务规划,这种渐进式发展路径更符合产业现实。

在商业模式上,星源智采取双轨策略:一方面作为Tier1供应商,向本体厂商提供包含高算力域控制器的"具身大脑"解决方案;另一方面直接面向仓储、药店等场景提供完整机器人系统。这种定位既避免与本体厂商正面竞争,又能通过场景深耕反哺技术研发。

拣选机器人成为公司首个商业化突破口。针对物流行业夜间分拣的人力痛点,星源智设计的解决方案将设备成本控制在10万元以内,通过融资租赁模式使月使用成本降至2000元。目前团队正重点攻克商品识别颗粒度和异形物品抓取两大技术难题,预计2025年实现规模化部署。

在技术实现路径上,公司选择自研通用性最强的抓取导航技能,同时保持开放技术生态。刘东认为具身大脑的跨本体适配不存在障碍,关键在于建立足够细粒度的空间认知能力。例如在便利店场景中,系统需要区分500ml与350ml矿泉水的差异,这要求海量场景数据训练。

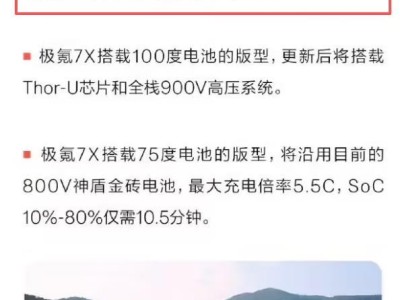

当前机器人本体厂商普遍缺乏高算力平台,这为星源智创造了市场机遇。其域控制器产品对标英伟达Thor平台,可支持大模型运行需求。随着物流行业三千多万从业者中三分之二从事分拣搬运工作,机器人替代的经济性优势正在显现。

在技术演进路线图上,刘东坦言分层架构是现阶段最优解。通过实际场景的数据积累,逐步向端到端模型过渡。这种发展路径与特斯拉自动驾驶技术演进异曲同工,既保证当前产品可用性,又为未来技术升级奠定基础。