在“第三届深空探测天都国际会议”上,中国探月工程总设计师吴伟仁院士宣布了一项备受全球关注的航天计划——中国将对一颗距离地球约1000万公里的近地小行星实施动能撞击,旨在通过微小轨道偏移实现地球防御目标。这一计划标志着中国正式加入全球小行星防御行动,引发国际社会对太空安全合作的广泛讨论。

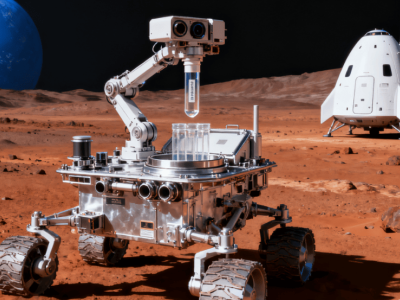

尽管小行星防御概念常被视为科幻场景,但国际社会早已将其纳入现实议程。2022年,美国宇航局(NASA)通过“双小行星重定向测试”(DART)任务,成功撞击距离地球1140万公里的小行星“迪莫弗斯”,验证了动能撞击技术的可行性。此次中国计划虽与NASA任务目标相似,但背后蕴含着更复杂的战略考量。

全球小行星防御体系的构建始于2009年,当时联合国外空委(COPUOS)发起“国际行星防御大会”,推动建立国际小行星预警网络。西方国家积极参与的动机可分为三方面:其一,应对小行星撞击的极端风险。例如2013年俄罗斯车里雅宾斯克州上空爆发的“超级火流星”事件,一颗直径18米的小行星在30公里高空解体,释放能量相当于44万吨TNT当量,远超广岛原子弹的2万吨当量。其二,借机推动太空技术发展。日本通过“隼鸟”系列探测器完成小行星采样返回任务,为导弹技术积累了关键数据。其三,争夺国际话语权。欧盟参与NASA的“迪莫弗斯”观测任务,旨在避免美国独占技术成果。

中国推进小行星防御计划面临多重技术挑战。航天专家庞之浩指出,首要难题在于精准撞击。目标小行星与地球均处于高速运动状态,且轨道参数持续变化,需在数月飞行中动态修正航天器轨迹。其次,小行星物理特性差异巨大,若误判其结构强度,可能导致撞击后碎片无法追踪。观测系统建设成本高昂,需通过伴飞航天器实时监测撞击效果,如欧盟2024年发射的“赫拉”探测器即为此目的设计。

尽管技术难度极高,但该计划对中国具有多重战略价值。在合作层面,中国已向国际社会提出联合观测与载荷研发倡议,试图打破西方技术封锁。自2018年加入联合国外空委“空间任务规划咨询小组”以来,中国始终未获得实质性合作机会,此次计划或成为突破口。在资源开发方面,小行星探测可能带来重大科学发现。日本“隼鸟-2”探测器曾从小行星“龙宫”带回含氨基酸和水冰的样本,为生命起源研究提供线索。若中国能在防御任务中同步开展资源勘探,或将推动太空经济产业化。在经济领域,航天投资可有效拉动内需。当前中国面临通缩压力,传统基建投资增速放缓,而太空工程涉及材料、通信、能源等多个领域,其产业链效应远超单一项目投入。

中国的小行星防御计划并非简单追随西方脚步,而是基于人类命运共同体理念与自身发展需求的战略选择。当中国成功实施千万公里级小行星偏转任务时,世界将重新认识中国航天的技术实力与责任担当。