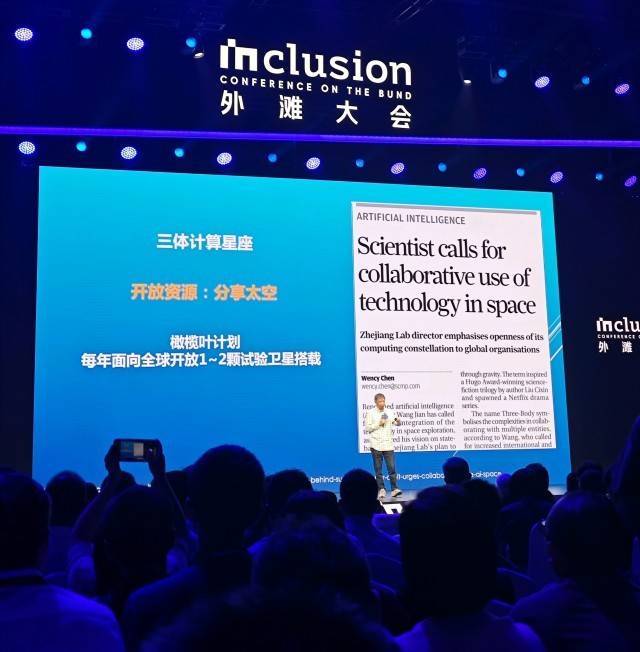

在今日于上海启幕的“2025 Inclusion·外滩大会”上,中国工程院院士、之江实验室主任王坚再次强调了太空计算与人工智能融合的重要性。他直言:“若因算力不足让AI缺席太空探索,人类迈向火星的征程将失去关键助力。”这一观点引发了与会者对太空计算技术的深度思考。

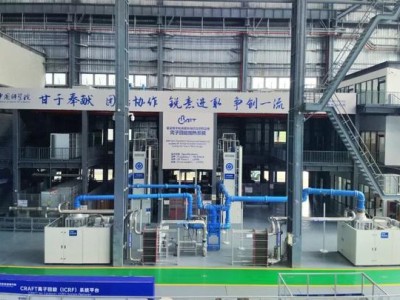

今年5月,全球首个太空计算卫星星座在酒泉卫星发射中心成功升空。该星座由12颗搭载智能计算系统与星间通信技术的卫星组成,其核心突破在于构建了太空环境下的分布式计算网络。这一成果标志着我国在太空计算领域实现了从单一卫星功能向体系化协同计算的跨越。

王坚在演讲中解释,传统卫星系统通常分为通信、导航、遥感三类,而此次发射的星座开创了第四类——计算卫星。他形象地描述:“过去卫星像独立作业的‘孤岛’,现在通过组网技术,它们能像地面数据中心一样实现数据共享与协同处理。”这种变革使得卫星不仅能传输信息,更能直接在轨道完成复杂计算任务。

对于星座命名“三体计算星座”的深意,王坚援引牛顿力学中的“三体问题”进行阐释。他指出,当两个天体的运动易于预测时,加入第三个天体就会引发混沌状态,这与中文俗语“三个和尚没水吃”异曲同工。“但我们希望通过技术突破证明,多个主体完全能通过协作完成太空计算任务,这在开放资源环境下尤为重要。”