深夜,天文爱好者小李揉着发红的眼睛,紧盯着屏幕上的模糊光斑。当主播宣布这团微弱光点来自数百光年外的系外行星时,他忍不住嘀咕:“几条歪歪扭扭的谱线,真能看出有没有外星生命?”这个疑问,正困扰着全球无数仰望星空的人。

科学家们寻找外星生命的“密码本”,藏在行星大气层的光谱里。地球大气中21%的氧气和微量甲烷,正是生命活动的产物——植物光合作用释放氧气,微生物分解有机物产生甲烷。这种气体组合被视为“生命信号”:若在系外行星检测到类似特征,或许意味着那里存在进行新陈代谢的生物。

但现实远比理论复杂。2018年,天文学家在距离地球124光年的K2-18b行星大气中发现了甲烷,引发“第二地球”的猜测。然而后续研究显示,该行星表面温度高达470℃,极端环境让液态水无法存在,甲烷更可能来自火山喷发或地质活动。这给狂热的猜测泼了冷水:非生物过程同样能制造“生命信号”。

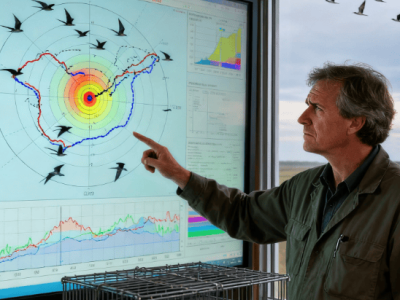

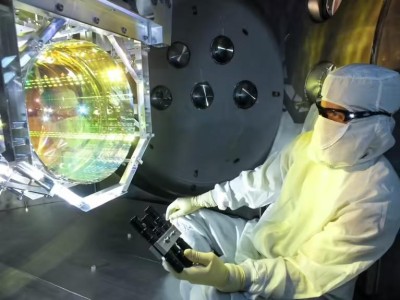

观测的难度堪称“地狱级”。系外行星本身不发光,只能靠反射母恒星的光线被探测到。要从这缕微光中分离出大气光谱,需要排除恒星光芒的干扰。欧洲南方天文台的专家曾比喻:“这就像在百米外看清一只萤火虫翅膀上的纹路。”科学家必须等待行星运行到特定位置,利用掩星现象短暂遮挡恒星,才能捕捉到珍贵的行星大气数据。

更棘手的是“生命标准”的争议。地球生命依赖氧气和甲烷,但外星生物可能采用完全不同的代谢方式。麻省理工学院团队提出,某些微生物能以氢气为能量源,排出硫化氢等气体。若按地球标准筛选,可能错过90%的潜在生命形式。这种不确定性让“生命信号”的定义陷入哲学困境:我们究竟在寻找“另一个地球”,还是“任何形式的生命”?

技术突破正在改变游戏规则。詹姆斯·韦伯太空望远镜凭借其红外光谱仪,能精准识别大气中的水蒸气、二氧化碳等分子。2024年,它首次在系外行星WASP-39b的大气中检测到二氧化碳,为研究行星演化提供了新维度。地面观测站也在升级,智利的极大型望远镜(ELT)计划通过高分辨率光谱,直接分析行星大气中的生物标记物。

尽管尚未发现确凿证据,但科学家已构建出“生命可能性指数”。该模型综合行星轨道、大气成分、地质活动等200余项参数,评估某颗行星存在生命的概率。目前,开普勒-452b、罗斯128b等“超级地球”位列榜首,但所有候选者的得分均未超过30%——人类对生命存在条件的认知,仍停留在地球样本的局限中。

这种探索本身已超越科学范畴。当小李在评论区写下“或许某个星球上,也有生物正分析地球大气”时,他道出了无数人的心声。从古希腊哲学家猜测“其他世界的居民”,到现代天文学用光谱解密宇宙,人类对“孤独”的恐惧与对“同伴”的渴望,始终推动着这场跨越光年的对话。正如卡尔·萨根所说:“宇宙比任何人想象的都要宽广,如果只有我们,似乎太浪费空间了。”