2014年,刚从大学毕业的Cheevin迎来了人生中第一次海外派遣任务,目的地是非洲中西部的刚果布。从中国出发,没有直达航班,她需要在迪拜或埃塞俄比亚首都转机,全程耗时近30个小时。对她而言,这趟旅程如同前往火星般遥远。

作为90年代初出生的年轻人,Cheevin对非洲的认知源于三毛笔下的浪漫与野性。那里被她视为精神原乡,充满原始生命力。首次外派源于对远方的向往,而十年后再次选择出海,则是顺应中国企业全球化浪潮的时代选择。

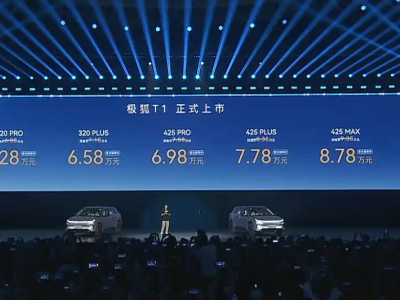

当下,新能源、新能源汽车、半导体等新兴产业成为就业市场主力军。这些行业天然面向全球市场,促使越来越多"00后"毕业生将海外工作纳入职业规划。齐承闻便是其中一员,这位北京语言类院校毕业生受清华博士曹丰泽影响,将非洲基建工程视为践行"知行合一"的舞台。

2023年,国际贸易专业毕业的Herman进入人造草坪外贸企业。面对欧洲绿色合规政策收紧、美国反倾销调查以及红海危机导致的海运成本飙升,公司决定在迪拜建厂。作为首批外派员工,Herman在40-45℃的高温下参与厂房建设,铁皮仓库内温度直逼60℃,工作服每天都被汗水浸透。

在非洲,Cheevin目睹了当地极端贫困:许多人仅用土坯或铁皮搭建房屋,茅草屋顶下挤着数口乃至十几口人。公司为外派员工配备保姆司机,与当地形成物理隔绝。这种特权感让她保持清醒:"所有优势都建立在汇率差基础上,回国后仍是普通职场人。"

外派生活考验着每个人的适应力。Herman发现中东客户常出现"已读不回"或临时变卦的情况,他摸索出应对策略:保持适度活跃度,提供实际价值,对关键事项则采取强硬态度。在处理孟加拉客户150天账期纠纷时,他以报警威胁才收回尾款。

齐承闻在尼日利亚的经历更具挑战性。作为英专生,他除了翻译工作还兼任物资管理、设备操作甚至挖掘机驾驶。外派薪资是国内同岗位的两倍多,但疟疾、绑架和枪击威胁如影随形。他总结出生存法则:依托大型企业,掌握基础急救知识,三天内必须就医治疗疟疾。

文化冲突在海外工作中频繁上演。产业观察家林雪萍举例,中国老板要求墨西哥员工背手听讲引发罢工,德国总经理以看歌剧为由拒绝周末会议。他指出:"中国企业的认知力不足,往往用国内的高效节奏要求海外团队,忽视当地工作文化。"

在欧洲工作的Cheevin深切体会到管理方式差异。中国企业的垂直管理模式遭遇西方集体决策文化的碰撞。她尝试在食堂主动与欧洲同事共进午餐,通过日常交流建立信任:"要让别人了解你的性格底色,业务推进才会顺畅。"

全球化企业的最高境界是消除品牌国别属性。齐承闻观察到,真正融入当地的中国企业寥寥无几。关键问题在于企业不愿与社区深度互动,忽视原始宗族和传统领袖的影响力。在尼日利亚,建筑行业外派人员常因文化敏感度不足引发冲突。

中国供应链的优势在非洲尤为明显。齐承闻举例,当地项目常需从多国采购设备,标准不统一导致衔接困难。而中国企业的全链条闭环模式既能保障标准化,又降低中间损耗。部分企业已从产品供应商转型为解决方案提供商,形成平台化运营趋势。

品牌建设成为中企出海的新课题。Herman所在公司研发的"免填充运动草坪"瞄准欧洲市场环保需求,试图突破价格内卷。他坦言:"中国企业在成本和技术上有优势,但品牌影响力远不及欧美企业。营销能力的提升需要长期积累。"

面对35岁职业门槛,Cheevin考虑将合同转为欧洲本土雇佣。十年漂泊让她渴望稳定:"外派带来职业加速,但也充满动荡。欧洲的工作节奏更适合现阶段的我。"她认为外派者需要明确目标,无论是职业发展、视野拓展还是经济收益,锚点能避免迷失方向。

齐承闻自称"天生外派体质",计划持续海外发展。Herman则选择回国沉淀,等待下一个机遇。正如人类学家项飙在《全球"猎身"》中所述,当代年轻人正通过亲身实践,解构传统大国中心主义,在全球化浪潮中寻找新的可能性。