中国与东盟的贸易合作正迈入新阶段。第22届中国—东盟博览会将于9月17日至21日在广西南宁举办,这场以人工智能与数字经济为核心议题的盛会,标志着双方合作正式进入“3.0时代”。作为中国面向东盟的重要门户,广西的区位优势与产业转型需求在此背景下愈发凸显。

自2002年中国—东盟自由贸易区启动以来,双方贸易规模持续扩大。2024年,中国与东盟贸易额达1.5万亿美元,其中广西对东盟进出口总额突破3978亿元,较2004年增长约48倍。今年前7个月,中国与东盟贸易额同比增长8.2%,占中国外贸总值16.7%,东盟已连续五年稳居中国第一大贸易伙伴地位。

广西的区位优势得天独厚。作为中国西部唯一沿海省份,广西同时拥有陆地接壤与海上通道的双重便利,北部湾港口群使其成为连接中国与东盟的关键枢纽。2004年,中国—东盟博览会永久落户南宁,推动广西从地理边缘转变为开放前沿。然而,受制于自然条件与产业结构,广西的港口潜力尚未完全释放。

地理因素成为首要挑战。广西境内主要河流如西江均向东流入广东,导致北部湾港口与内陆腹地缺乏直接水路连接。货物若从北部湾出海,需经西江航运至南宁后转陆运,再抵达防城港、北海等港口。这种多式联运模式推高了物流成本,促使周边省份货物更倾向于通过珠三角港口出海。数据显示,2024年广东与东盟贸易额达1.5万亿元,占中越贸易总额的五分之一,凸显广西港口面临的竞争压力。

产业结构短板同样制约发展。广西与东盟国家在原材料、能源等领域存在产业重叠,深加工能力有限。相比之下,珠三角地区凭借电子产业、装备制造等高端产业链占据优势。经济学者盘和林指出,即便产品上游供应来自西南地区,若最终组装或关键环节在珠三角完成,货物仍会选择从广东出海。这种产业惯性进一步削弱了广西的竞争力。

面对挑战,广西正通过基础设施升级与产业协同寻求突破。2022年开工的平陆运河项目备受关注,这条连接西江与北部湾的运河预计2026年建成,将缩短出海航程560公里,每年可节约物流成本52亿元。同时,广西持续完善对接粤港澳大湾区的交通网络,截至2024年2月,已建成4条铁路、8条公路,开通13条航空航线,形成贯通公路、铁路、水运与航空的现代化综合交通体系。

产业层面,广西积极融入大湾区产业分工体系,重点发展新能源汽车、动力电池、精细化工等产业链。以贺州市为例,当地依托区位与资源优势,培育高端碳酸钙新材料等七条循环产业链,2021年至2025年上半年新签约项目中,来自大湾区的项目数量与投资总额占比均近半。这种区域协同模式不仅强化了广西作为大湾区产品供应基地的地位,也为产业升级提供了新动能。

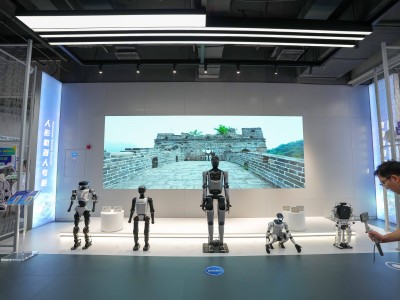

人工智能与数字经济的崛起为广西带来新机遇。根据《2024年东盟数字经济报告》,东盟国家数字经济商品交易总额预计达2630亿美元,同比增长15%,电商、智能汽车等领域需求旺盛。广西敏锐捕捉这一趋势,将人工智能列为战略发展方向。今年初,广西提出“人工智能时代不能缺席”的口号,并出台多项政策:成立专项工作专班统筹资源,设立产业发展基金,举办京桂“人工智能+”创新合作对接会,推动技术转化与企业落地。

目标已明确:到2027年,广西人工智能相关产业产值将突破1000亿元,初步建成面向东盟的人工智能产业高地。河海大学区域经济研究中心主任刘奇洪认为,广西正通过“大湾区—北部湾—东盟”与“西北—西南—中南—北部湾—东盟”两条跨区域产业链,叠加人工智能新赛道,构建更具竞争力的开放格局。这一转型能否成功,将决定广西在中国—东盟合作中的角色与地位。