当人类凭借“海马体”的天然导航功能,在熟悉的街道间自如穿行时,机器人若想摆脱远程操控、实现自主作业,同样需要一套专属的“空间记忆系统”。这正是留形科技的核心使命——为机器人打造类似人类海马体的空间感知与记忆模块,使其能在复杂环境中自主定位、路径规划与决策。

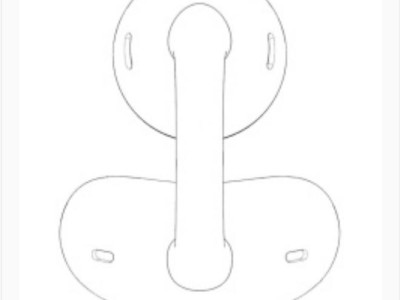

作为全球首款集成空间感知、记忆与回忆功能的标准化模组,留形科技推出的Odin1传感器,填补了机器人领域在空间智能方面的技术空白。该产品不仅能让机器人“看懂”周围环境,更能理解环境中物体的意义,记住曾到达的位置与姿态,从而在动态场景中实现自主移动与任务执行。

留形科技的创始团队源自香港大学MaRS实验室,该实验室长期专注于无人机导航、激光雷达(LiDAR)与SLAM(同步定位与地图构建)技术研究。实验室主任张富曾担任大疆顾问科学家及Livox激光雷达负责人,目前为留形科技提供技术战略指导。公司CEO秦佑铭本科毕业于美国弗吉尼亚理工大学电子工程专业,后赴香港大学攻读无人机方向博士;CTO徐威则拥有北京航空航天大学本硕及香港大学博士学历,与秦佑铭师出同门。

早期,团队以三维数据采集设备切入市场,产品应用于文化遗产保护、林业巡检、基建测绘等领域。例如,其设备曾参与周星驰电影《食神》拍摄地太白海鲜坊的三维数字化复刻,以及香港历史博物馆的翻修工程。随着机器人产业爆发,团队敏锐捕捉到空间记忆技术的市场需求,基于既有技术积累推出Odin1,将空间感知门槛大幅降低。

“我们明明是一家算法公司,最后却靠卖硬件实现营收。”秦佑铭如此形容留形的“软饭硬吃”模式。公司80%以上的资源投入算法工程化,通过硬件与算法的深度协同,构建技术护城河。例如,Odin1的设计从终端用户需求出发,兼顾算力、功耗与重量限制——在无人机设计中,团队甚至为减轻几克重量更换螺丝类型,这种“克克计较”的工程思维贯穿产品开发始终。

目前,留形科技的产品线分为两大类:一类是面向专业用户的扫描测绘设备,如MindPlacePocket系列,主打“一公斤以内实时真彩三维感知建图”,操作简便且支持扩展功能;另一类是机器人模组,以Odin1为核心,降低空间感知技术的应用门槛。Odin1的立项可追溯至2021年,当时团队在香港拍摄的宣传片中,曾畅想“手机大小的设备扫描校园生成3D模型”的场景,但受限于硬件条件未能实现。直至固态激光雷达技术成熟,Odin1才迎来量产时机。

以变电站巡检项目为例,Odin1可帮助机器狗构建变电站三维地图,标注巡检点位后,机器人自主完成烈日下的大范围巡检任务,甚至通过隧道等复杂场景。目前,Odin1已与多家头部机器狗企业合作,应用场景覆盖足式机器人、户外机器人及导盲杖导航等领域。尽管2024年6月才正式发布,但Odin1的量产计划正稳步推进,客户反馈持续驱动产品迭代。

在秦佑铭看来,空间智能发展的关键瓶颈在于数据稀缺。与大语言模型依赖海量语言数据不同,三维空间数据的获取设备稀少且标注成本高昂,甚至学术界也面临数据不足的困境。为此,留形科技一方面推动硬件降本,目标将价格压缩至千元以内;另一方面联合高校共建空间智能数据集,加速技术落地。

资本市场上,留形科技已获得多轮融资:2024年9月获真格基金种子轮投资,10月获君盛投资天使轮投资,2025年6月完成数千万元Pre-A轮融资,投资方包括弘毅投资等。团队规模从创立初期的几人扩展至五十余人,其中绝大多数为研发人员,重点招聘算法与硬件工程师。

“我们不看重学历,更看重工程化能力。”秦佑铭强调,团队倾向于从机器人竞赛社团中招募人才,这类成员具备实战经验,更能适应产品开发的高强度迭代需求。在他看来,机器人产业的成熟需要供应链协同,而非单打独斗。未来,留形科技将继续深化算法与硬件的协同创新,推动空间智能技术成为机器人的“标配”,如同海马体之于人类导航一般不可或缺。