近年来,混合动力汽车凭借出色的燃油经济性成为市场宠儿,许多车主在享受城市通勤低油耗的同时,却对高速驾驶时的油耗表现感到困惑。这种"城市省油王,高速费油王"的反差,背后隐藏着复杂的物理原理和技术逻辑。

在拥堵的都市道路中,混合动力系统的优势展现得淋漓尽致。当车辆频繁启停时,电动机承担起主要驱动任务,避免了燃油发动机在低效区间的能量浪费。制动过程中,能量回收系统将动能转化为电能储存,形成独特的"能量循环"。这种工作模式使部分车型在市区行驶时,油耗可低至每百公里2-3升,让传统燃油车望尘莫及。

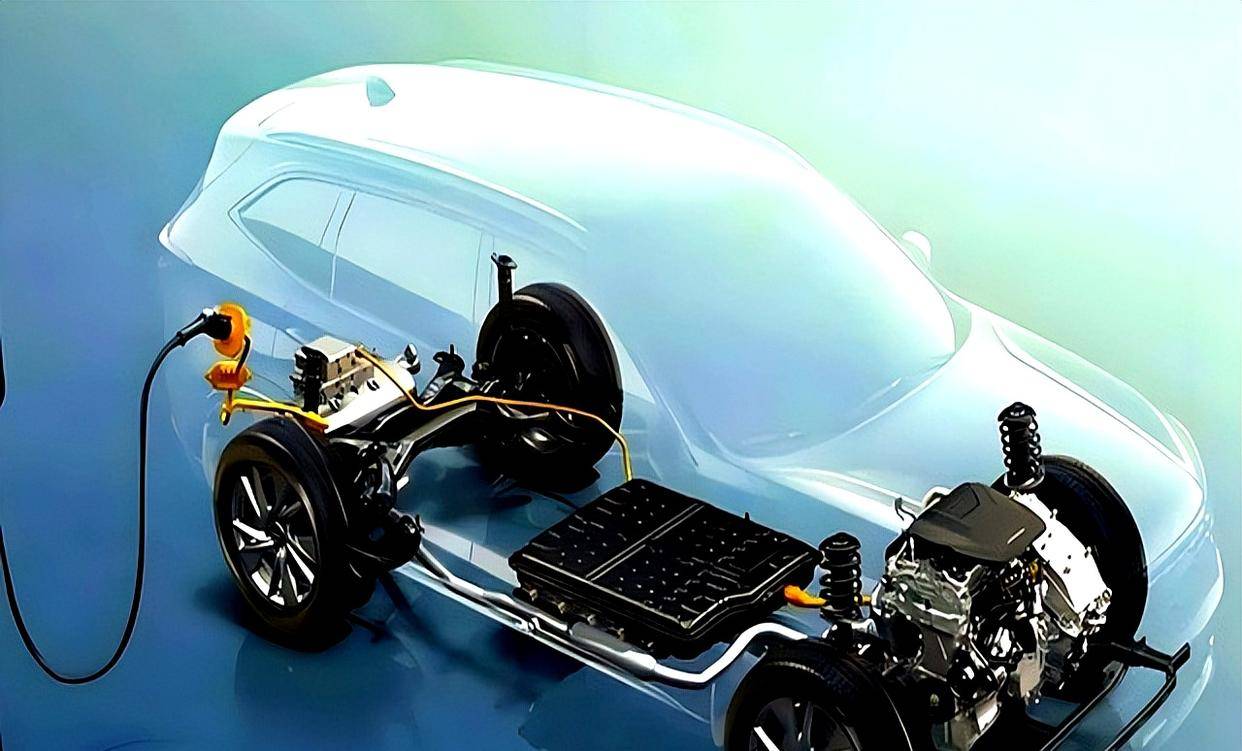

然而当车速突破100公里/小时后,物理定律开始主导油耗表现。空气阻力与车速的平方成正比,意味着时速120公里时的风阻是80公里时的2.25倍。此时混动车型配备的大容量电池组(通常重达数百公斤)成为额外负担,就像运动员背着沙袋奔跑,需要消耗更多能量来克服阻力。

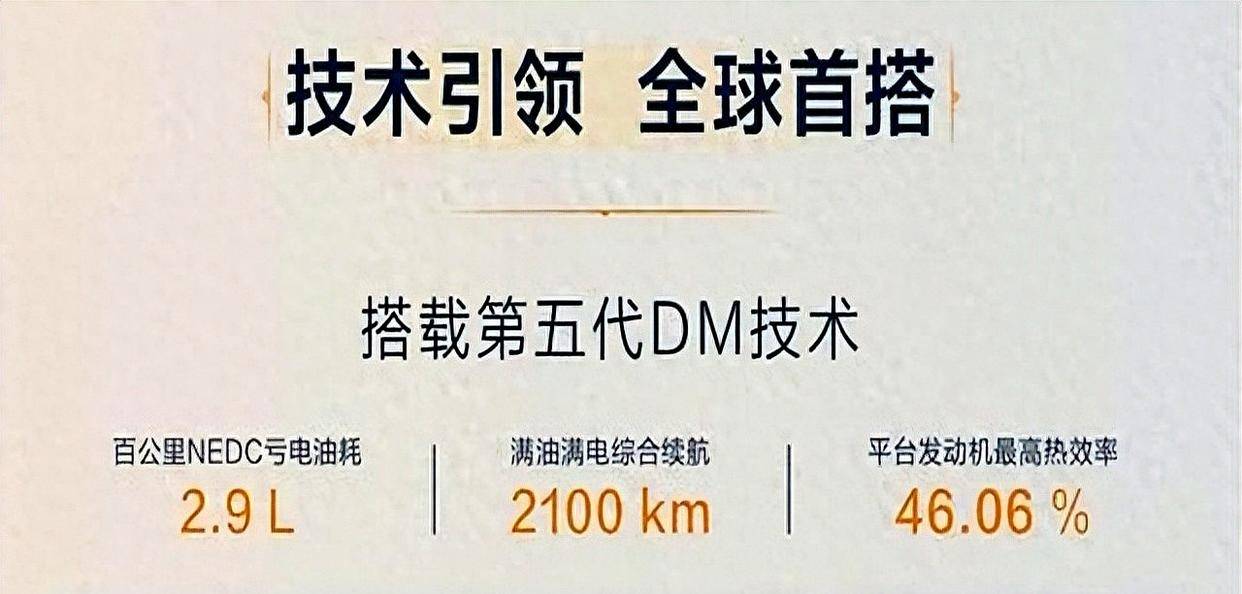

技术层面的矛盾更为突出。多数插电混动车型搭载的小排量自然吸气发动机(如1.5L),在高速直驱模式下被迫长期处于高转速区间。为维持120公里时速,发动机转速常需超过4000转,远超出其最佳效率范围(通常在2000-3500转)。这种"小马拉大车"的状态,导致发动机发出明显嘶吼,油耗随之飙升。

能量回收系统的失效加剧了这种困境。高速巡航时车辆保持匀速,鲜有制动机会,导致这套在城市中发挥关键作用的节能装置基本闲置。此时混动车型实质上退化为传统燃油车,却还要承受电池组带来的额外重量惩罚。

但车主无需因此否定混动技术的价值。实测数据显示,将巡航速度从120公里/小时降至100-110公里/小时,可使发动机转速下降约30%,百公里油耗降低0.8-1.2升。配合自适应巡航系统保持匀速行驶,避免急加速急减速,能进一步优化能耗表现。定期检查胎压、清理非必要车载物品等细节管理,同样能产生可观的节能效果。

从技术定位来看,插电混动车型的核心优势始终在于城市通勤场景。其电池组容量设计主要满足短途纯电行驶需求,发动机更多作为补充能源存在。这种设计理念决定了它在高速工况下的表现必然弱于市区,但相比同级别燃油车,其综合能耗仍具有竞争力,只是不再具备城市道路中的"超低油耗"神话。

购车决策应回归使用场景本质。对于年行驶里程中90%以上为城市道路的用户,混动车型的经济性优势无可替代。但若每日需进行200公里以上的高速通勤,传统燃油车或增程式电动车可能更为适合。技术没有绝对优劣,关键在于找到与自身需求最匹配的解决方案。