国庆假期前后,气温骤变让人们的穿着从短袖直接切换到秋裤,社交平台上关于“今年秋天格外短”“冷冬预警”的讨论热度持续攀升。尽管消费者表面保持淡定,但搜索羽绒服等保暖装备的行为已暴露出对寒潮的应对需求。千元价位的高端羽绒服市场率先迎来爆发,凯乐石、始祖鸟、北面等品牌成为消费焦点。

电商平台数据显示,10月9日至15日,京东中长款羽绒服成交额同比增长180%,运动羽绒服增长4倍,户外品类超3倍;淘天平台中,北面2378元款、始祖鸟万元款分别售出超9000件和200件,部分运动户外品牌开卖半小时成交额破亿。凯乐石5000GT羽绒服因关注度激增出现断码,二手市场甚至出现溢价转卖现象。这一现象背后,是消费者对高品质户外装备需求的升级——除保暖性能外,设计感与品牌文化带来的情绪价值成为重要购买驱动力。

以迪桑特为例,其抖音单话题播放量超19.6亿次,用户自发创作的“人生大路为何从不犯错,只因我穿的是迪桑特”等梗文化,强化了品牌与消费者的情感连接。高价羽绒服逐渐从功能性单品演变为社交符号,消费者通过穿着表达个性,品牌则借此构建生活方式认同。这种转变促使购物决策从“按需购买”转向“为认同感买单”。

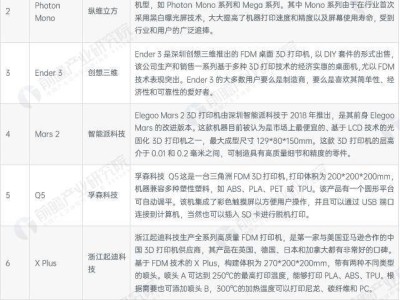

高端市场火热的同时,“300元以下难买真羽绒服”的争议也在社交媒体发酵。中国羽绒工业协会信息部负责人解释,羽绒成本占比复杂:鹅绒占整衣成本35%-70%,鸭绒占15%-65%。按90%绒子含量计算,普通白鸭绒价格约420-550元/千克,白鹅绒达840-1200元/千克。一件150克充绒的羽绒服,仅羽绒成本就需63-83元,加上面料、辅料和人工,核心成本达126-248元。若计入设计、仓储、营销等环节,合理售价难以压缩至300元以下。该负责人指出,低价产品多为库存款、轻薄款、儿童款或绒子含量较低的灰鸭绒制品。

高价羽绒服的走红,既源于社交价值带来的心理认同,也受价格认知重构的影响。当“300元以下无好货”成为隐性共识,消费者对高价产品的接受度显著提升。叠加“朋友都有”的从众心理和“长期使用”的消费逻辑,冲动购买行为愈发常见。波司登等传统品牌通过高端化战略印证了这一趋势:2024/25财年营收259.02亿元、净利润35.14亿元,同比增长均超11%,其纽约时装周亮相、南极科考合作等举措成功吸引年轻群体,科技款和时尚款单品成为寒冬中的时尚标配。

《2025得物户外运动白皮书》显示,Z世代已占据户外消费80%份额,其中近60%用户年装备支出超8000元,96%的资深用户计划持续消费,近30%准备加大投入。这代消费者将“功能性美学”视为核心标准——装备需同时满足专业性能与出片需求,独特风格成为消费刚需。这一趋势推动高端品牌凭借标志性单品破圈,也促使经典品牌加速高端化转型,以拓展客群、优化经营结构。