当综艺节目《姐姐当家》里,演员董璇的丈夫张维伊因随时随地佩戴耳机引发全网热议时,这款被戏称为“半永久耳机”的设备,意外成为当代男性关系中的特殊符号。从综艺名场面到电商平台热搜,从情侣争吵导火索到打工人“新器官”,开放式耳机正以独特姿态渗透进现代人的生活场景。

80后陈有趣至今记得妻子第三次摔筷子的场景。当时他戴着入耳式降噪耳机在餐桌旁听书,妻子连喊三声“把汤递给我”都未获回应,愤怒的眼神让空气瞬间凝固。这种割裂感在异地情侣沈明美身上更为明显,她的上海男友每次见面都以“地铁太吵”“导航必要”为由戴着AirPods,最终这段感情在耳机降噪功能开启时画上了句号。

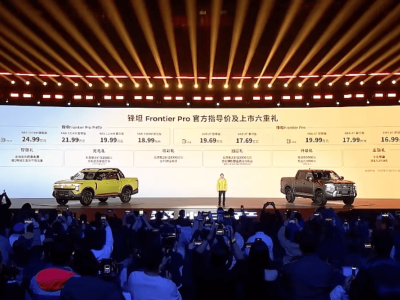

市场数据揭示着这种生活方式的普及。IDC报告显示,2025年上半年全球耳戴设备出货量达1.7亿台,其中开放式耳机占比10.1%,同比激增61.1%。价格体系呈现明显分层:Bose、华为等品牌主打千元级高端市场,Cleer、小米等占据500-1000元中端区间,JBL、索爱等品牌则以三四百元价格收割入门用户。这种价格梯度背后,是技术迭代带来的成本下降——三年前售价超千元的骨传导耳机,如今已出现百元级竞品。

技术演进塑造着使用场景的变迁。林鹏的骨传导耳机从骑行导航工具,逐渐演变为通勤、会议、家务的多面手。他开发出独特的多任务模式:电话会议时与同事低声交流,拖地时切换球赛解说,进球瞬间暂停家务紧盯回放。这种“声音分身术”在打工人群体中引发共鸣,开放式耳机成为他们在公共空间中划出的私人声场。

社交场景中的耳机礼仪正在形成新规范。当张维伊的同款耳机引发“是否在听小说赚外快”的调侃时,品牌方不得不通过标注“非张某同款”来切割关联。这种荒诞现象折射出更深层的社交焦虑——开放式耳机创造的模糊交际状态,既不像头戴式降噪耳机那样明确传递“勿扰”信号,又难以判断佩戴者是否处于可交流状态。

生理层面的依赖更为显著。陈有趣在转行经营家族生意后,每天深夜到清晨的工作节奏让他养成机械性习惯:起床、洗漱、戴表、戴耳机一气呵成。某天将耳机遗落公司后,通勤路上的焦躁感让他真切体会到“身体缺失”的痛苦。这种依赖甚至催生出新的身体记忆,他现在会不自觉摸耳确认设备存在。

技术进步与使用痛点始终并存。林鹏的骨传导耳机在承受眼镜腿和耳机的双重压迫后,连接横梁最终断裂,他用胶带修复的场景宛如修补身体器官。陈有趣发现地铁高峰期时,开放式耳机的环境音感知功能反而成为劣势,嘈杂环境中连调大音量都成为奢侈。这些矛盾促使他不断更新设备,从索尼头戴式到华强北“山寨”款,最终停留在耳夹式耳机带来的平衡点。

当耳机成为身体延伸部分时,新的社交货币正在形成。林鹏的同事借戴体验后立即下单,拼车司机看到设备当场搜索同款。这种技术产品的社交传播路径,与传统电子产品通过参数对比的推广方式形成鲜明对比。但过度依赖带来的听力下降警告,以及公共场所的噪音困扰,又在提醒人们技术与人体的微妙平衡。