你是否曾为手机流量不够用而烦恼?租房无法安装宽带、出差时需要稳定网络,这些场景是否让你感到困扰?如今,一种名为“随身WiFi”的小型设备正成为越来越多人的选择。它不仅能将移动网络转化为WiFi信号,还能在多种场景下提供灵活的上网方案。但随身WiFi真的好用吗?它适合哪些人群?本文将通过详细解析和真实测评,为你揭开这一设备的真相。

随身WiFi,顾名思义,是一种可以随身携带的WiFi设备。它的外形通常类似U盘或小型充电宝,核心功能是将4G/5G移动网络信号转换为WiFi信号,供手机、平板、笔记本电脑等设备连接使用。与手机热点相比,随身WiFi的优势在于不消耗手机电量,且能支持更多设备同时连接,网络稳定性也更强。对于流量不足、租房不便拉宽带或经常出差的人来说,它无疑是一个实用的解决方案。

随身WiFi的工作原理并不复杂。首先,设备需要插入SIM卡(或内置eSIM芯片),然后接收附近基站的移动网络信号。最后,设备内部的芯片将移动信号转换为WiFi信号并发射出去,供其他设备连接。这一过程就像在设备和运营商基站之间搭建了一座桥梁,数据通过这座桥在设备和互联网之间传输。

为了验证随身WiFi的实际性能,我们选取了三款不同价位的设备进行测评。测试环境为信号良好的市区,测评指标包括价格、待机时长、穿墙能力和网速。

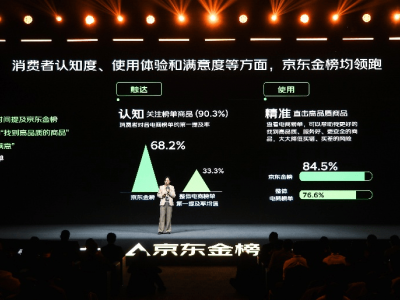

第一款是百元以内的入门级设备,待机时长约3小时,穿墙能力较差,隔一堵墙后基本断连,5米外的下载速度为9Mbps。第二款是200元左右的中端设备,待机时长约6小时,穿墙后网速下降40%,5米外的下载速度为28Mbps。第三款是600元左右的高端设备,待机时长约12小时,穿墙后网速下降轻微,5米外的下载速度高达63Mbps。

从测评结果来看,随身WiFi的性能与价格密切相关。百元以下的设备性能较差,甚至不如手机热点;而中高端设备在信号良好的区域,网速可以达到50Mbps以上,足以满足看高清视频、开视频会议等需求。然而,无论设备多贵,其网速都严重依赖所在地的基站信号强度。如果信号覆盖不佳,网速会大幅下降。长时间使用后,设备发热会导致芯片降频,进而影响网速。

如果你的随身WiFi出现卡顿,可能是以下原因导致的:一是信号环境不佳,如远离基站、建筑屏蔽或同频干扰;二是硬件配置缩水,如采用劣质芯片或单天线设计;三是流量套餐存在“陷阱”,如共享流量池或达量限速。针对这些问题,可以尝试将设备放在开阔位置、远离干扰源,或选择配置更高的设备。

那么,如何挑选一款靠谱的随身WiFi呢?首先,关注芯片品牌,高通芯片方案更稳定但价格较高,展锐芯片方案性价比高但需注意散热。其次,优先选择双天线设计的产品,接收信号和穿墙能力更强。再次,根据所在地区的网络覆盖情况选择4G或5G设备,并确保设备兼容三大运营商(三网通)。选择有技术积累和良好售后的大品牌,如中兴、格行、华为等。最后,仔细阅读流量套餐说明,避免掉入“无限流量”的文字游戏陷阱。

随身WiFi并非“智商税”,而是一个特定场景下的高效解决方案。它适合经常出差的商务人士、租房党或学生党、短期临时使用场景(如户外直播、展会)以及作为家庭宽带的备用网络。然而,它并不适合已有高速有线宽带的人群、主要活动在信号盲区的人群或重度网络用户(如每天需要长时间高速下载或玩竞技类游戏)。

随身WiFi的核心价值在于移动性和灵活性。它不能替代高速有线宽带,但在特定场景下,它能提供便捷的上网方案。如果你正在寻找一种灵活、省电且稳定的上网方式,随身WiFi或许是一个不错的选择。如果你对随身WiFi还有更多疑问,欢迎在评论区交流。