人工智能领域迎来一项突破性进展:一项国际合作研究通过让AI模型学习预测代码的输入输出关系,成功实现了跨领域推理能力的显著提升。这项研究由多国科研团队联合完成,相关成果已发表于国际顶级学术会议,论文编号为arXiv:2502.07316v4。实验数据显示,经过特殊训练的AI模型在14项推理测试中均表现出均衡的性能进步,为通用人工智能发展开辟了新路径。

当前AI系统普遍存在"偏科"现象:虽然在数学计算和编程任务中表现优异,但面对需要跨领域推理的复杂问题时往往力不从心。研究团队发现,这种局限源于传统训练数据过于碎片化——就像给学生提供大量零散习题,却缺乏系统性的思维训练。代码库中蕴含的丰富推理模式,恰好为解决这一难题提供了理想素材。

科研人员创新性地开发出CodeI/O训练框架,将代码学习转化为推理能力训练场。该系统不要求AI直接生成代码,而是通过自然语言描述,引导模型推理特定输入对应的输出结果,或根据预期输出反推可能输入。这种训练方式迫使AI深入理解代码背后的逻辑链条,而非简单记忆模式匹配。实验表明,经过这种训练的模型能自主掌握逻辑规划、状态空间搜索等核心推理技能。

数据构建过程堪称精密工程。研究团队从多个开源平台筛选出81万份代码文件,通过智能过滤系统剔除过于简单或复杂的样本,最终保留45万个标准化函数。每个函数经处理后生成6-10组输入输出对,配合详细的自然语言解释,形成350万个高质量训练样本。特别设计的多轮修正机制,允许系统自动生成错误案例并引导模型修正,这种"试错-学习"模式显著增强了推理鲁棒性。

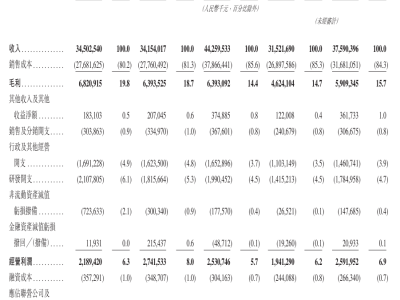

测试结果令人振奋:在涵盖数学、科学、逻辑等领域的14项基准测试中,经过CodeI/O训练的模型均实现稳定提升。以70亿参数模型为例,其在科学推理测试中的准确率从41.5%提升至43.3%,代码预测任务得分提高14.5%,平均性能提升达4.4%。增强版CodeI/O++通过优化修正流程,将整体表现进一步推高至57.7%,且在所有测试中未出现传统方法常见的"此消彼长"现象。

研究团队通过严格的数据泄露检测排除了结果虚高的可能性。采用13词重叠检测法对训练集与测试集进行比对,发现潜在重叠率不足0.1%。即便在存在部分描述性文字重叠的案例中,因训练与测试任务本质不同,实际影响可忽略不计。这种科学严谨的验证方式,为研究结论提供了坚实支撑。

这项突破具有多重理论价值。首先,它证明了代码可作为训练通用推理能力的优质载体,其结构化特征天然适合思维模式提取。其次,输入输出双向预测任务设计,使模型能同时掌握正向推理与逆向验证能力。最关键的是,该方法实现了跨领域能力迁移——用单一训练框架同时提升数学、编程、逻辑等多维度推理表现,这种通用性在AI发展史上尚属首次。

技术实现层面,研究团队攻克了多项关键挑战。针对代码数据噪声问题,开发的智能过滤系统可自动评估代码复杂度,保留最适合推理训练的样本。为解决自然语言解释生成难题,采用的思维链技术能将抽象逻辑转化为步骤化描述。特别设计的输入生成器,可针对同一函数创建多样化测试场景,确保模型学会应对变化条件。

该成果已引发学术界广泛关注。专家指出,这种训练范式为解决AI推理瓶颈提供了新思路,其数据高效利用策略对资源有限的研究团队具有重要启示。随着方法持续优化,未来有望培养出具备更强环境适应能力的AI系统,在医疗诊断、金融分析、科研辅助等需要复杂推理的领域展现更大价值。完整技术细节可通过指定论文编号查询获取。