“京东要卖车了!”近日,一则消息在社交媒体上引发热议。10月14日,在京东11.11惊喜开放日上,这家电商巨头宣布将联合宁德时代、广汽集团推出一款“国民好车”,并于双11期间正式发布。消息传出后,不少人猜测“刘强东也要跨界造车了”,但京东很快对此作出澄清。

京东明确表示,此次合作不涉及整车制造环节,而是聚焦于用户消费洞察与独家销售。其核心模式是“反向定制”——通过平台积累的海量消费数据,分析消费者对汽车的深层需求,并将这些需求精准反馈给制造商,最终生产出更贴合市场的产品。这一模式并非京东首次尝试,此前已在多个领域验证成功,此次只是将其扩展至汽车行业。

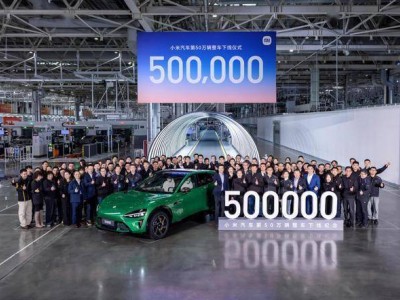

合作三方各具优势:宁德时代作为全球动力电池龙头,掌握电池技术与换电生态;广汽集团拥有完整的整车制造能力;京东则擅长用户洞察与销售网络构建。这种分工有效规避了互联网公司直接造车的风险。以百度为例,其累计投资极越汽车约88亿元后仍难持续输血;小米汽车也因BMS电池管理系统软件缺陷召回近11.7万辆SU7,直接损失超2.3亿元。相比之下,京东选择了一条更稳健的路径。

从财务数据看,京东的底气来自充足的现金流。2025年第二季度,京东集团收入达3567亿元,同比增长22.4%;零售业务收入3101亿元,增长20.6%,经营利润率创大促季度历史最高纪录,达4.5%。截至6月30日,其现金及现金等价物、受限制现金及短期投资总计2234亿元。与此同时,营销开支同比增长127.6%至270亿元,反映出公司对新业务推广的积极投入,卖车业务显然是重要增长点之一。

互联网公司造车的教训远多于成功案例。高合停工停产、哪吒汽车发展受阻、极越汽车直播解散等事件,暴露了互联网思维与造车本质的矛盾。汽车产品关乎生命安全,无法像互联网产品那样快速迭代或“先上线再修复”。小米SU7的召回事件便是典型——BMS软件缺陷导致车辆突然限速、断电甚至趴窝,一位上海车主回忆:“高速上突然失速,后车差点追尾,现在想想都后怕。”

新能源汽车市场已进入淘汰赛阶段。据乘联会数据,今年11月中国新能源汽车渗透率达52.3%,连续5个月突破50%。市场成熟度提升意味着窗口期收窄,后来者面临的壁垒越来越高。在此背景下,京东如何赢得消费者信任?

京东的策略是“坦诚沟通+精准需求+全周期服务”。一方面,明确自身不造车,而是发挥渠道与数据优势,管理消费者预期;另一方面,通过平台数据精准把握需求,新车将在安全性、电池补能、配套服务、价格等方面实现突破,并推出一站式购车模式。京东已构建起从销售到售后服务的全链条能力:2015年战略投资蔚来,2024年投入5亿元补贴汽车以旧换新,2025年拿下比亚迪售后大单。透明定价与便捷服务或成为其差异化优势,例如通过独家销售减少中间环节,利用物流网络提升售后体验。

京东的野心不止于卖车。2025年5月,其注册了“Joyrobotaxi”商标,正式进军自动驾驶出租车领域。更引人注目的是,京东计划将Robotaxi车内空间转化为“移动电商终端”,乘客可在行驶过程中下单生鲜、日用品,实现“线上下单、车内取货”的即时零售闭环。这一布局已超越传统造车或卖车范畴,试图构建全新的消费场景。

11月9日,这款“国民好车”将正式亮相。市场会如何回应京东的这套逻辑?在互联网造车经历多轮起落后,消费者已愈发理性,或许只有真正解决需求的产品,才能经得起考验。