在购车决策中,消费者往往容易陷入技术参数的迷雾,而实际驾驶体验才是检验车辆性能的终极标准。一位车主近日通过北京至青岛800公里高速实测,揭示了增程式与插电混动两种技术路线在真实路况下的显著差异,其对比结果引发了汽车圈的热烈讨论。

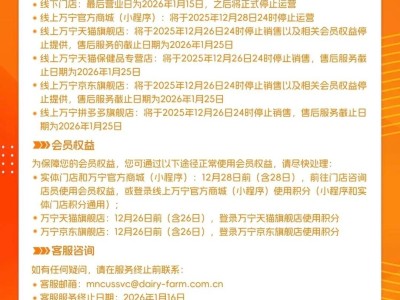

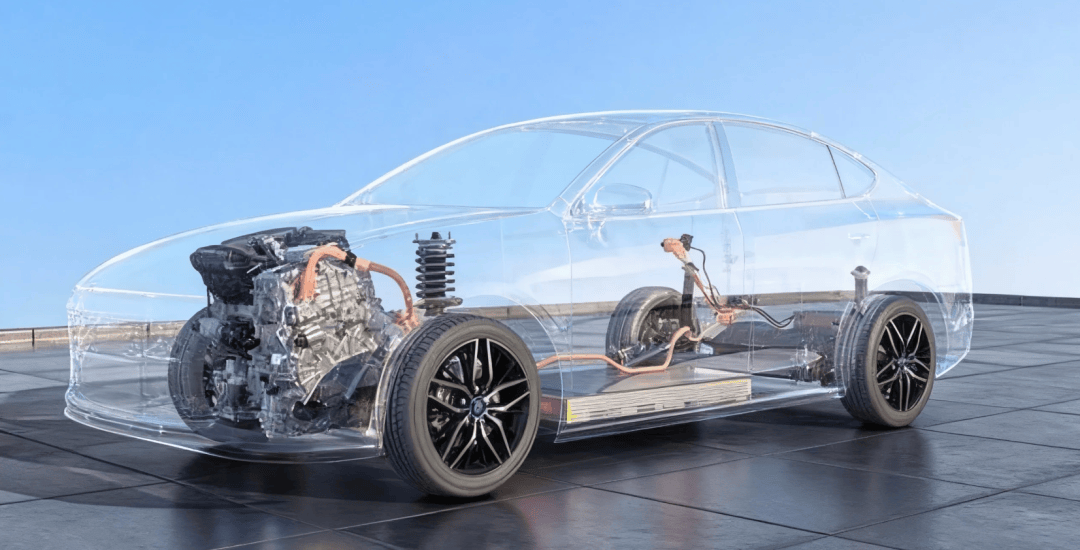

测试数据显示,插电混动车型在高速工况下展现出明显优势。以比亚迪汉DM为例,其双动力系统可实现发动机与电机独立或协同工作,直驱模式使动力输出随叫随到。车主描述:"超车时深踩油门,车辆如同解除封印般迅猛提速,完全没有增程车型的能量转换迟滞感。"这种特性使插混车型在120km/h时速下仍能保持高效动力响应。

相比之下,增程式车型的能量传递路径成为其致命短板。由于发动机仅用于发电,车辆需经历"燃油-电能-动力"的二次转换,每道能量转换环节都伴随着效率损耗。实测数据显示,同路段增程车型平均油耗达8.2L/100km,较插混车型的6.9L/100km高出18.6%。按年行驶2万公里计算,两者燃油成本差距可达2600元,相当于一部中端智能手机的年支出。

但增程技术并非全无优势。其简化的动力结构仅包含电池、电机、小排量发动机及控制模块,这种"乐高式"设计使故障率显著降低。有车主反馈,其增程车型三年间除常规保养外未产生任何维修费用。反观插混车型,复杂的双动力系统与变速箱结构导致维修成本居高不下,某品牌插混车主曾因变速箱故障支付过万元维修费。

技术路线的选择实质是使用场景的博弈。对于具备私人充电桩、以城市通勤为主的用户,增程车型可实现90%以上纯电行驶,偶尔长途出行时发动机作为"充电宝"使用,既规避里程焦虑又降低使用成本。而频繁高速出行或热爱自驾游的群体,插混车型的直驱模式与综合能耗优势则更为突出,某车主计算其年均节省的燃油费足够支付两次国内长途旅行费用。

这场技术路线之争暴露出汽车消费的深层矛盾:消费者既渴望前沿技术带来的体验升级,又担忧复杂系统带来的维护风险。行业专家建议,购车前应进行至少200公里的综合路况测试,涵盖城市拥堵、高速巡航、山区爬坡等场景,这种实测数据远比销售话术更具参考价值。毕竟,车辆将陪伴车主数年时光,每公里的驾驶体验都关乎使用幸福感。

当被问及具体车型选择时,多位车主强调:"不要被参数表上的数字迷惑,发动机与电机的协同逻辑、能量管理策略的聪明程度,这些隐藏特性只有在真实驾驶中才能体会。"这场由消费者自发组织的实测运动,或许正推动着汽车行业从技术竞赛转向用户体验的深度比拼。