当人类仰望星空时,总会被某些异常明亮的天体所吸引——那些跨越百亿光年仍清晰可见的光点,实则是宇宙中最极端的能量舞台。这类被称为类星体的天体,其亮度足以压倒整个星系中数百亿颗恒星的集合,而驱动这场光之盛宴的,竟是星系核心沉睡的巨兽:超大质量黑洞。

最初发现这类天体时,科学家误将其归类为特殊恒星,直到发现其亮度远超任何恒星理论模型。当观测数据揭示这些光点实际位于数十亿光年外时,一个颠覆认知的事实浮出水面:类星体并非单一恒星,而是星系中心黑洞在疯狂吞噬物质时产生的极端现象。这种活跃状态的黑洞如同宇宙中的能量工厂,其吸积盘释放的能量效率,是太阳核聚变的数十倍甚至上百倍。

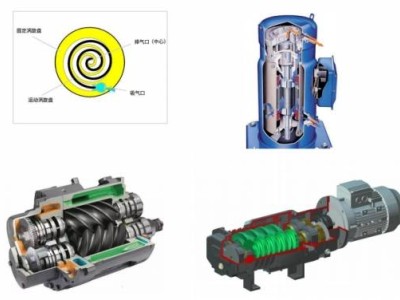

黑洞的矛盾特性在此展现得淋漓尽致——这个连光都无法逃脱的引力深渊,却通过周围旋转的物质盘迸发出耀眼光芒。当气体被黑洞引力捕获后,会在吸积盘中形成时速数万公里的旋转流,物质间的剧烈摩擦使温度飙升至数百万度,将引力势能转化为强烈的电磁辐射。这种能量转换过程之高效,使得直径仅数光天的吸积盘,能够超越整个星系的亮度总和。

中国科研团队在研究中发现,维持这种极端发光状态的物质供给系统远比想象复杂。向黑洞输送"燃料"的气体流需要精确穿越星系尺度,其运动轨迹的精确性堪比百步之外射中铜钱中心。这种物质输送机制的发现,解开了类星体为何能持续数千万年保持超高亮度的谜题。

对吸积盘的研究历经数十年理论突破。上世纪四十年代科学家首次提出旋转物质盘概念时,无法解释角动量守恒问题;直到七十年代引入湍流模型,又发现磁场在物质加速过程中的关键作用,才逐步构建起完整的理论框架。如今观测显示,不同环境下的吸积盘呈现多样形态:双星系统中的吸积盘规模较小,而类星体周围的巨型吸积盘则能产生跨越百亿光年的可见光。

这些宇宙灯塔的活跃期却异常短暂。相比星系数十亿年的演化周期,类星体的发光阶段犹如转瞬即逝的烟火,但其释放的总能量却超过普通星系毕生辐射的总和。这种能量密度差异,让科学家不得不重新思考物质与能量的转换极限。

吸积盘系统中仍存在诸多未解之谜。物质如何穿越浩瀚星际空间精准落入黑洞视界?垂直于吸积盘方向的高速喷流为何能影响整个星系的演化进程?这些问题的答案或许隐藏在更基础的物理规律中。类星体就像宇宙设置的天然实验室,为人类研究极端条件下的物理过程提供了独特窗口。

当我们的目光穿越百亿光年的时空,捕捉到这些来自宇宙早期的光芒时,实际上是在观测星系演化的关键瞬间。类星体不仅揭示了黑洞在星系形成中的核心作用,更证明了宇宙中最黑暗的存在,往往能创造出最耀眼的光明。这种矛盾的统一,或许正是宇宙最迷人的本质。