“十四五”规划实施以来,我国新能源汽车产业进入高速发展期,动力电池产业作为核心支撑领域,在市场规模扩张、技术迭代升级以及配套设施完善等方面取得显著进展,成为推动汽车产业绿色转型的关键力量。工信部最新数据显示,我国动力电池年产量从2020年的83.4GWh跃升至2024年的超1000GWh,四年间实现十倍增长。为进一步推动产业高质量发展,2025新能源电池产业发展大会近日召开,汇聚行业领军企业与专家,共同探讨技术突破与生态协同路径。

固态电池技术成为本次大会焦点。欣旺达动力科技股份有限公司在会上发布新一代全固态电池产品“欣·碧霄”,其能量密度达400Wh/kg,20Ah电芯在超低压力(不足1MPa)下循环寿命突破1200周,并通过200℃热箱等极端安全测试。公司中央研究院院长徐中领透露,实验室已研发出能量密度更高的520Wh/kg锂金属超级电池样品,软包循环次数超500周。他介绍,欣旺达自2015年布局固态电池技术,已形成清晰的技术迭代路线:第一代半固态电池能量密度超300Wh/kg;第二代半固态电池进入中试阶段;第三代全固态电池完成400Wh/kg产品方案与工艺验证。根据《节能与新能源汽车技术路线图3.0》,全固态电池预计2030年实现小规模应用,2035年有望全球推广,届时成本、性能与适应性将更贴近市场需求。

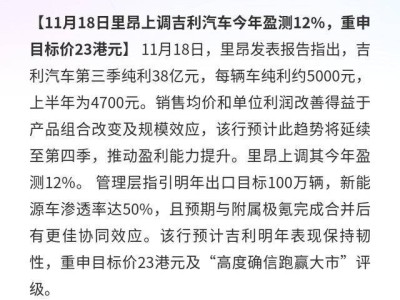

超充技术普及与低温充电突破同步推进。北京新能源汽车股份有限公司副总经理孙佳指出,800V高压架构在新能源车型中的渗透率快速提升,2025年上半年已达9.5%。中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示,截至9月底,全国充电基础设施(枪)总数达1806.3万个,同比增长54.5%。但用户调研显示,高效补能仍是核心需求。为此,北汽新能源率先量产800V高压超充车型,并联合清华大学、壳牌开发全气候超充站,通过极速电池加热技术解决低温充电难题。孙佳解释,电芯温度在0至40摄氏度时活性最佳,该技术可确保冬季充电效率与常温一致,提升用户体验。

充电运营商通过技术创新赋能产业升级。特来电新能源股份有限公司副总裁赵健提出,充电行业将迎来无人驾驶、超充与虚拟电厂三大新时代。针对超充资源浪费问题,特来电推出“智能共享超充”方案,通过液冷技术与智能调度实现功率动态分配,提升设备利用率。在虚拟电厂领域,公司推动“充电网、微电网、储能网”融合,将充电站升级为智慧能源节点。以青岛工业园区为例,园区通过光伏发电每日产电3万度,自用1.7万度后,剩余电量以优惠价格供员工车辆充电;遇阴雨天气则释放储能电量,形成“发电-用电-储能”闭环。这一模式不仅降低用电成本,还助力“双碳”目标实现。

产业生态协同成为企业战略核心。欣旺达动力科技副总裁王华文表示,公司正从“产品制造”向“生态构建”转型,通过“全产业链参与、全区域布局、全生命周期管理”战略,形成从上游材料到梯次回收的闭环能力。北汽新能源则打造全场景能源网络,互联互通上百家合作方,覆盖主流运营商与聚合平台,以数据反哺技术迭代。特来电自成立之初便坚持“充电网”理念,通过群管群控与大数据分析保障充电安全,聚合电动汽车储能特性。赵健强调,生态协同需打破行业壁垒,通过标准统一与开放共享,联合车企、电网等上下游企业推动模式落地。

从技术突破到生态融合,中国新能源产业正经历深刻变革。电池企业、整车制造商与充电运营商的协同创新,不仅重塑产业格局,更为全球竞争构筑技术壁垒。在这场能源变革中,系统化协同正成为推动产业高质量发展的核心动能。