戈壁滩的夜空被一道烈焰划破,长二F运载火箭托举着神舟二十一号载人飞船腾空而起,将张陆、武飞、张洪章三名航天员精准送入预定轨道。此次发射任务的成功,标志着我国载人航天工程再次迈出关键一步,其中最受瞩目的当属神舟飞船首次在载人状态下实施3.5小时自主快速交会对接。

交会对接技术是载人航天任务的核心环节之一。此前,神舟八号与天宫一号空间实验站完成交会对接耗时两天;神舟十二号至神舟二十号则采用6.5小时模式。而此次神舟二十一号将这一时间压缩至3.5小时,旨在实现航天技术的新突破。这一过程分为远程导引和近程导引两个阶段,由被称为飞船“智慧大脑”的GNC(制导、导航与控制)系统全程操控。

从6.5小时缩短至3.5小时,背后是三项关键技术优化:远程导引段飞船绕地球飞行圈数从3圈减至2圈;近程导引段初始距离缩短,使飞船在更近的“起跑线”开始最终机动;远程导引末段与近程导引初段统一优化,确保在目标轨道存在误差时仍能导引出安全轨迹。为保障任务成功,GNC系统具备3.5小时与6.5小时两种模式切换能力,并在多个关键节点对飞船状态进行评估。

快速交会对接模式的优势显著。专家指出,这一模式可减少远程导引段轨控次数和飞行圈次,缩短近程导引时间,从而降低航天员在舱内的等待压力,减少对电池燃料等资源的需求,并提升任务整体应对故障的能力。这种灵活性为我国空间站的任务规划和应急响应提供了更强支撑。

神舟二十一号任务的成功,离不开多个分系统的紧密协作。执行此次任务的长二F火箭实施了近20项技术改进,进一步提升入轨精度和可靠性,确保飞船被精准放置在与空间站轨道高度契合的“快车道”上。测控与通信系统则由全球地面站、天链数据中继卫星以及飞船和空间站上的通信设备共同构成,其中激光雷达的多目标识别功能为精准对接提供了关键保障。当飞船与空间站接近至“最后一厘米”时,由中国航天科技集团八院研制的对接机构将发挥作用,其核心技术可吸收对接瞬间的碰撞能量,实现柔顺捕获与锁紧。

此次任务还首次在我国空间站开展啮齿类动物在轨饲养及实验研究。实验选用4只经过严格筛选和训练的小鼠(雌雄各2只),它们将在太空微重力环境中生活5至7天后返回地面,继续接受科学研究。小鼠因与人类基因同源性高、体型小、繁殖周期短等特点,成为研究空间生理、病理及生长发育的重要模型。研究目标包括建立哺乳动物天地研究全流程实验体系、验证空间饲养关键技术,以及探索小鼠器官系统对微重力环境的应激响应,为后续哺乳动物空间科学研究奠定基础。

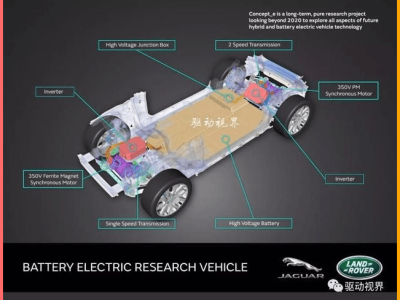

任务还充分发挥载荷专家的专业优势,在轨开展“面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究”。通过分析锂离子电池在太空环境下的性能演化规律,可为后续任务中电池的研制和高可靠应用提供理论支撑。这一系列创新实践,再次彰显了我国载人航天工程的技术实力与探索精神。