当AI技术逐渐走出实验室,商业化进程正以意想不到的方式加速推进。从浏览器到智能硬件,从广告植入到电商链接,大洋两岸的科技企业不约而同地开启了一场关于生存与发展的深度探索。

OpenAI近期推出的浏览器功能引发行业震动,这个被外界解读为"挑战谷歌"的举动,实则暗含更深刻的商业逻辑。面对开源模型带来的技术优势稀释,ChatGPT团队迫切需要证明其独立生存能力。数据显示,B端市场虽然贡献了主要收入,但高昂的算力成本和客户愈发严苛的性价比要求,使得传统API调用、会员订阅和定制化解决方案的"三板斧"模式难以为继。当用户开始根据不同场景选择DeepSeek处理文字、豆包生成配图、纳米搜索解决复杂需求时,流量分散带来的商业化困境愈发凸显。

在这场变革中,科技巨头们展现出截然不同的战略取向。阿里选择通过智能眼镜切入硬件市场,看似回归"老概念",实则瞄准下一代交互入口。这种价值逻辑驱动的布局,与其过往在手机、智能音箱等领域的探索一脉相承。对于这家始终强调流量入口控制权的电商巨头而言,AI硬件的商业化收益反而成为次要考量,抢占生态控制权才是核心诉求。

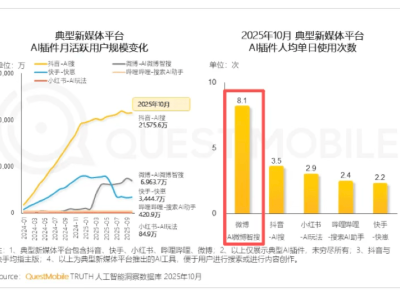

内容平台则走出差异化路径。字节跳动旗下豆包AI月活突破1.57亿的规模优势,促使其尝试"上链接"功能。这种增量逻辑的实践既是对上半年错失即时零售市场的补救,也是流量变现的必然选择。虽然用户仍需跳转至抖音商城完成交易,但市场调研显示,AI生成的商品推荐已开始影响用户决策路径。当用户形成"遇事不决问AI"的习惯时,交易信任度将迎来质的飞跃。

三条商业化路径正在重塑行业格局:硬件载体路线以颠覆性体验为核心,华为智驾带动问界销量、萝卜快跑在武汉实现盈亏平衡就是明证;软件能力路线聚焦API调用和定制化服务,阿里云占据35.8%的市场份额,火山引擎模型调用量近半;内容生态路线则通过广告和电商融合创造新价值,OpenAI试图构建的"对话即交易"闭环,与豆包延续的流量驱动模式形成鲜明对比。

双11期间,传统电商平台的AI布局暴露出战略差异。天猫重点推进AI美工、客服和内容生成工具,京东则在物流系统投入"超脑+狼族"智能设备集群。这种"电商+AI"的改造路径,与内容平台"AI+电商"的探索形成互补。当Kimi、文小言等模型接入天猫京东链接时,商业世界的边界正在悄然模糊。

在这场变革中,技术竞赛已升维为生态较量。生存逻辑驱动的企业急于证明货币化能力,价值逻辑导向的巨头忙着构建护城河,增量逻辑指引的平台试图开辟新战场。当AI开始"不务正业"地涉足各个领域,一个全新的价值创造时代正在拉开帷幕。