在人工智能算力需求持续攀升的背景下,传统电互连技术正遭遇前所未有的挑战,光互连技术凭借其低能耗、高带宽的优势,逐渐成为突破算力瓶颈的关键方向。近期,国内光互连芯片领域迎来重要进展,光联芯科宣布完成新一轮融资,成为该赛道早期融资规模最大的企业之一。与此同时,海外科技巨头也在加速布局,光互连技术正从实验室走向产业化应用。

随着智能计算集群规模向十万卡级迈进,数据传输能耗问题日益凸显。中移智库发布的报告显示,在万卡级大模型训练场景中,芯片间数据移动消耗的能量占系统总能耗的90%以上,而实际用于计算的能量不足10%。更严峻的是,铜互连技术受限于"趋肤效应",传输速率提升时有效距离急剧缩短至几厘米,成为制约算力扩展的隐形障碍。这种背景下,光模块技术从服务器间传输向芯片级互连延伸,推动行业向800G甚至1.6T速率迭代。

光联芯科CEO陈超用"光速公路"的比喻形容技术变革的必要性:"传统铜互连就像让F1赛车在土路上行驶,而光互连技术要构建的是专用高速通道。"他指出,当前光模块主要解决服务器间传输问题,属于光互连1.0阶段。未来技术将向芯片级下沉,突破铜导线物理极限,通过降低芯片间能耗和采购成本,实现国内算力集群整体性能超越国际水平。

国际科技巨头已展开激烈竞争。硅谷企业Ayar Labs推出的UCIe光学互连小芯片TeraPHY,实现GPU集群千米级高效通信,目前已具备量产条件,其投资者阵容包括英特尔、英伟达等芯片巨头。英特尔展示的OCI芯粒可与CPU封装,支持100米光纤上4Tbps双向传输。英伟达则将硅光子互连与共封装光学器件(CPO)技术融入下一代AI平台,其Quantum-X和Spectrum-X解决方案计划2026年商业化,传输速率较现有技术提升数倍。

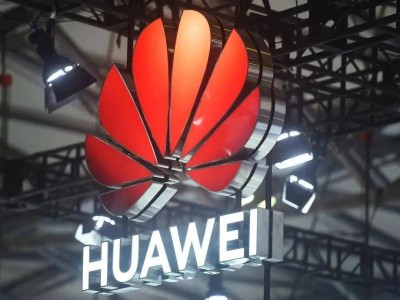

国内企业同样加速追赶。华为推出的"灵衢互联"协议已应用于Atlas 950/960 SuperCluster超节点产品,通过自主设计的光模块和连接芯片,实现四个P级算力昇腾卡的互联,使算力密度翻倍。华为轮值董事长徐直军透露,该技术指标超越超节点设计要求,构建了从光器件到连接芯片的完整产业链。

面对技术路线选择,陈超提出差异化战略。他认为英伟达与华为的模式类似"苹果生态",构建了从芯片到互联的封闭体系。光联芯科则致力于打造"安卓生态",通过提供标准化光接口产品,联合国内GPU厂商构建开放互联平台。这种策略既规避了先进制程依赖,又通过快速迭代和成本优势,在光电融合领域形成竞争力。当前国内外技术差距约2-3年,但在光互连这个新赛道上,国内外企业基本处于同一起跑线,国内企业的迭代速度和成本优势可能转化为技术领先优势。