智能电动汽车领域迎来新变量,小米汽车正以激进姿态重塑行业格局。据行业分析机构披露,这家跨界造车企业已制定明确的产能跃升计划,目标在2026年形成120万辆年产能规模,这一数字不仅远超多数新势力品牌当前产能总和,更直逼传统豪华车企的制造水准。支撑其野心的,是覆盖华北、华中的多基地布局与独特的产能释放策略。

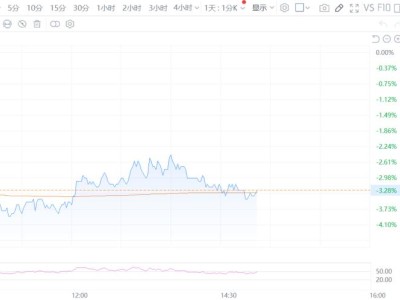

北京经开区的智能工厂已成为行业效率标杆。通过双班制生产模式,首期15万辆设计产能的基地已实现近200%的利用率,相当于在现有产线上叠加出第二条完整生产线。二期工厂同样规划15万辆年产能,而正在建设的三期总装车间预计2026年春节后投产,形成"三期联动"的超级基地。武汉基地则采取错峰建设策略,其首期工厂将于同年5月启动,与北京基地形成南北呼应。这种"自建工厂快速爬坡+潜在并购产能整合"的双轨模式,使小米汽车有望在2026年实现117万至120万辆的实际产出,产能弹性远超传统车企扩张路径。

支撑高效扩张的核心是其独创的数字化运营体系。通过部署智能物料调度系统,零部件周转效率较行业平均水平提升40%,生产线换型时间压缩至30分钟以内。这种敏捷制造能力使北京基地在15万辆设计产能基础上,通过流程优化实现年产量翻倍。规模效应带来的成本优势开始显现,行业数据显示其单车制造成本较同类产品低15%-18%,这为其在20万元以上高端市场保持价格竞争力提供关键支撑。财务模型预测,随着产能利用率持续攀升,汽车业务毛利率有望稳定在20%以上,成为集团新的利润增长极。

市场研究机构普遍看好其发展前景。多家券商预测,2026年小米汽车销量将突破80万辆,其中高端车型占比超过60%。这家科技巨头正在改写汽车行业规则:用互联网思维重构研发流程,通过用户社区直连需求;借鉴消费电子领域的供应链管理经验,将芯片、电池等核心部件的交付周期缩短30%;依托智能家居生态打造车机互联场景,形成差异化竞争优势。其市场冲击波已蔓延至整个产业链,当这个确定性极高的超级客户出现时,宁德时代、地平线等供应商纷纷加大协同研发力度,推动电池能量密度、智能驾驶芯片算力等关键指标快速迭代。

但挑战同样不容忽视。新工厂的产能爬坡周期存在不确定性,并购标的的整合难度可能超出预期,而特斯拉、华为等竞争对手正在加速技术迭代。特别是在自动驾驶领域,虽然小米已实现城市NOA功能量产,但面对FSD入华、华为ADS 3.0等挑战,需要持续投入研发保持领先。品质管控体系也面临考验,当产能快速扩张时,如何确保焊接精度、电池包一致性等制造工艺标准不下降,将成为决定其品牌口碑的关键因素。这场百万级产能的豪赌,最终考验的是科技企业跨界造车的系统化能力。