当资本市场将目光聚焦于OpenAI、Perplexity等AI新锐时,谷歌与百度这两家传统科技巨头正以全栈AI能力重塑行业格局。从芯片研发到模型迭代,从云服务到终端应用,两家企业用十年积累的生态体系,在AI时代展现出惊人的爆发力。数据显示,百度智能云已服务65%央企及超800家金融机构,谷歌TPU芯片订单量突破产能极限,印证着全栈布局的战略价值。

在自动驾驶领域,萝卜快跑以每周25万单全无人订单的成绩领跑全球,累计服务超1700万人次,覆盖22座城市。其全无人驾驶里程突破1.4亿公里的背后,是百度十年投入形成的"芯片-框架-模型-应用"闭环:昆仑芯提供算力支撑,飞桨框架优化模型训练,文心大模型5.0实现环境感知,最终通过智能调度系统完成出行服务。这种垂直整合能力,使中国能源建设集团广东院将海上风电设计周期缩短30%,中信百信银行风险识别效率提升40%。

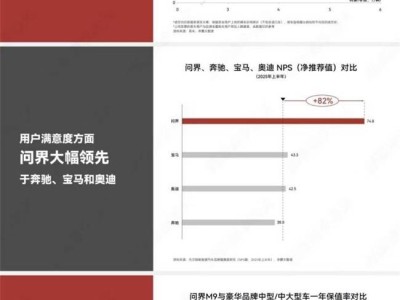

搜索业务的变革更具象征意义。当行业质疑传统搜索将被AI取代时,百度用富媒体化改造给出答案:70%搜索结果已实现图片视频化呈现,625家企业接入AI搜索API。这种转变并非简单叠加AI功能,而是重构搜索底层逻辑——将文字链接为主的互联网应用,升级为多模态交互的AI平台。QuestMobile数据显示,其AI搜索月活用户达3.65亿,稳居国内首位。谷歌搜索的AI Mode月活破亿,同样证明搜索巨头在AI时代的转型优势。

芯片战场上的较量更具技术深度。百度全新发布的昆仑芯三代采用自研架构,配合天池超节点产品构建起3万卡集群,算力密度较前代提升5倍。这种硬实力直接反映在市场表现上:中国移动10亿订单花落昆仑芯,IDC报告显示其2024年国产AI芯片出货量位居第二。谷歌TPU则成为OpenAI、meta等企业的"英伟达平替",其云服务订单多到需要扩充产能,形成独特的"竞争对手采购"现象。

框架层的竞争暗流涌动。百度飞桨平台汇聚2333万开发者,形成与TensorFlow、PyTorch三足鼎立的格局。这个中国首个自主开源的深度学习平台,不仅支撑起文心大模型的训练需求,更通过产业级工具组件降低AI落地门槛。某汽车厂商技术负责人透露:"使用飞桨后,模型部署周期从三个月缩短至两周,成本降低60%。"这种生态优势,正是Palantir等软件厂商能在AI浪潮中异军突起的关键——它们积累的产业经验,与全栈技术形成共振。

在直播电商等新兴场景,AI的渗透速度超出预期。百度慧播星数字人双11期间带动GMV同比增长91%,其多语言交互、智能选品能力已服务数千商家。更值得关注的是智能体"伐谋"的商用突破:在能源领域优化风电布局,在金融领域实时监测风险,这种具备自我演化能力的AI,正在真实产业场景中寻找"全局最优解"。正如李彦宏所言:"当AI成为原生能力,智能就不再是成本,而是生产力。"这种转变,正在重构科技企业的价值评估体系。

资本市场开始重新审视这些"沉默的巨人"。百度股价较年初上涨超40%,谷歌市值突破2万亿美元,数据背后是投资者对全栈能力的认可。当行业从算力竞赛转向应用落地,从模型创新转向生态构建,那些在芯片、框架、模型、应用各环节均有布局的企业,正展现出独特的竞争优势。这种优势不会因短期热度消退而减弱,反而会随着AI渗透率的提升持续放大——就像房间里的大象,终将因其体量而无法被忽视。