无人驾驶出租车(Robotaxi)正以惊人的速度渗透进城市生活。北京亦庄、广州黄埔的街头,乘客无需与司机交流,车内无异味、行驶平稳,这种“未来感”出行方式已从科幻想象变为现实场景。然而,看似风光无限的行业背后,却隐藏着难以忽视的商业困境——全球头部企业至今未实现规模化盈利,资本市场的热情正从“追概念”转向“看账本”。

技术积累与市场扩张的双重突破,曾让Robotaxi成为资本市场的“香饽饽”。Waymo、萝卜快跑等企业累计安全行驶里程突破亿公里,文远知行、小马智行分别以5500万公里和4800公里的数据证明技术可行性。乘客体验的优化更成为关键卖点:安静的车内环境、精准的避让操作,甚至比部分人类司机更稳定的驾驶表现,让Robotaxi在特定场景下具备竞争力。企业端同样动作频繁:小鹏汽车跨界入局,滴滴自动驾驶、千里科技等玩家加码布局,百度萝卜快跑以超1700万单的全球服务量领跑市场。

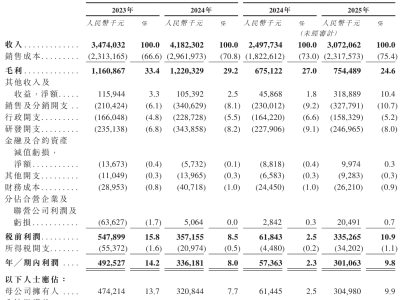

但资本市场的态度却在2025年急转直下。文远知行港股上市首日即跌破发行价,盘中跌幅超14%,最终收跌9.96%;小马智行同样遭遇“开门黑”,139港元/股的发行价最终收跌9.28%。财务数据更暴露行业痛点:2024年,小马智行净亏损19.67亿元,文远知行亏损高达25.17亿元;2025年上半年,前者亏损同比扩大75.07%,后者虽收窄10.32%,但全球范围内仍无企业实现规模化盈利。资本从“狂热追捧”到“冷静观望”的转变,折射出行业商业逻辑的脆弱性。

成本高企、体验短板、定价困境,构成压在Robotaxi身上的“三座大山”。以成本为例,Waymo第五代车型单车成本达17.5万美元,国内企业虽通过技术优化降低成本,但百度Apollo RT6仍需20.5万元,小马智行第七代车型成本约30万元,远超传统出租车。运营成本同样惊人:车辆折旧占43%、运营分摊占44%、远程安全员占13%,三项支出几乎吞噬所有订单收入。用户体验的短板则直接削弱市场接受度——上海用户需前往指定上车点,北京亦庄有人因找不到上车点转投传统网约车,广州大学城用户吐槽车辆投放量不足,导致“打车难”问题反超“新鲜感”成为核心痛点。

定价策略的左右为难,更让企业陷入“不涨价亏、涨价更亏”的死循环。小马智行在上海前3公里收费14元,超10公里加价30%,与传统网约车价格持平,但体验短板导致用户粘性不足;若提高价格,则可能进一步流失客源。这种矛盾背后,是行业尚未跑通的商业逻辑——技术先进性无法直接转化为盈利能力,企业若无法解决成本与体验的双重挑战,终将沦为“技术示范工程”。

面对困境,行业逐渐形成共识:Robotaxi需放弃“一步到位”的激进策略,转而通过渐进式路线突破困局。未来3-5年,园区、机场、大学城等封闭或半封闭场景将成为主要试验田——固定路线、集中需求的特点,可规避“门到门”服务的短板,帮助企业先实现单车盈亏平衡。高盛预测,一线城市单车毛利或于2026年转正,但经营利润需等到2032年;百度则乐观表示2025年可全面盈利,小马智行则将目标锁定2028年,前提是运营规模超5万辆。无论时间表如何,核心逻辑一致:通过小场景积累经验、降低成本,再逐步扩大运营区域,最终依靠规模效应摊薄成本。

资本市场的耐心正在成为关键变量。新兴产业从概念到盈利需要时间沉淀,企业若被逼迫急于上市圈钱,可能重蹈“烧钱换流量”的覆辙。唯有沉下心打磨产品、控制成本、优化体验,先在细分场景站稳脚跟,才能在这场马拉松中笑到最后。千亿级市场的蛋糕虽诱人,但能否入口,仍取决于谁能率先解开成本、体验与定价的三角困局。