五年前,瑞幸咖啡因财务造假从纳斯达克黯然退场,成为中概股历史上备受瞩目的负面案例。经历管理层更迭、战略调整与市场洗礼后,这家曾陷入绝境的企业如今试图重返美国资本市场,再次叩响纳斯达克的大门。

近日,瑞幸咖啡首席执行官郭谨一在公开场合透露,公司正积极筹备在美国主板重新上市。他强调,历史遗留问题已全面解决,企业经营态势持续向好,为重启上市进程奠定了基础。尽管三季度财报会上,管理层未给出具体时间表,但全球近三万家门店、月均1.1亿交易客户的规模,让市场对其资本动作保持高度关注。

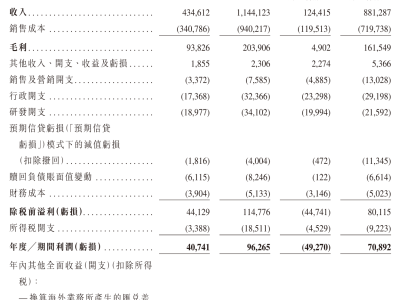

重返资本市场的背后,是瑞幸在扩张与盈利间的艰难平衡。三季度财报显示,公司净收入突破150亿元,同比增长超50%,但净利润同比下滑2%,利润率从15.5%降至11.6%。这一矛盾源于今夏以来激烈的外卖补贴战——部分平台售价低至3.9元的咖啡,虽带动订单量激增,却推高了配送成本。三季度配送费用同比激增211%,占营收比重达18.9%,直接压缩了利润空间。

“外卖模式是阶段性补充,咖啡行业的核心仍是自提。”郭谨一在业绩会上明确表态。他透露,随着补贴力度在四季度收缩,公司将更注重成本精细化管控,并回归以规模和供应链驱动的增长逻辑。这种战略转向,折射出瑞幸对线下门店价值的重新认知——从2023年“带店加盟”模式推动的8000家新增门店,到如今高线城市加密、下沉市场渗透、海外市场试水的三维布局,门店扩张始终是其巩固市场地位的关键抓手。

资金需求是推动瑞幸重返资本市场的直接动力。尽管退市后通过场外交易市场(OTC)实现股价大幅反弹,但流动性有限的场外市场难以满足其全球化扩张的融资需求。目前,瑞幸已在新加坡、美国、马来西亚等地开设118家门店,其中新加坡市场初步形成本地化运营体系,美国市场则处于早期探索阶段。近期有消息称,其大股东大钲资本正考虑竞购英国咖啡品牌Costa,若成功将加速欧美市场布局,但这一战略仍需大量资金支持。

行业竞争的加剧,让瑞幸的资本运作更具紧迫性。星巴克通过股权重组,计划将中国门店规模从8000家拓展至2万家;库迪、Manner等本土品牌凭借资本加持加速跑马圈地;国研网报告预测,2025年中国现制咖啡市场规模将接近1300亿元。在此背景下,瑞幸若想保持领先,需通过上市获取充足弹药,以应对价格战、供应链成本上升等挑战。例如,三季度咖啡生豆价格处于历史高位,尽管瑞幸通过长期采购协议锁定部分成本,但仍面临盈利压力。

从财务造假到自救重生,瑞幸的转型之路充满波折。2020年退市后,公司启动刮骨疗毒式的整改:原管理层退出,新团队接手;通过债转股化解债务危机;引入大钲资本领投2.5亿美元融资;关闭亏损门店,转向联营与带店加盟模式;推出生椰拿铁、酱香拿铁等爆款产品。这些举措使其从2020年亏损55.89亿元,到2025年上半年盈利近18亿元,市值重返百亿美元级别。

然而,重返纳斯达克并非坦途。财务造假的历史污点仍可能影响投资者信心,审计、风控等环节将面临更严格审查。海外市场拓展需应对不同消费习惯与监管环境,国际化进程充满不确定性。但无论如何,瑞幸的回归尝试,已成为观察中国消费品牌修复信誉、重塑竞争力的典型案例——在资本与市场的双重考验下,这家曾跌入谷底的企业,正试图用新的故事证明自己的价值。