烈日高悬,戈壁滩上朔风卷起细沙,在东风航天城的发射场上,长征二号F遥二十二运载火箭矗立在发射塔架旁,宛如一座钢铁巨人。随着“点火”指令下达,橘红色的火焰喷薄而出,火箭拖着长长的尾焰直冲云霄,轰鸣声震彻旷野,将神舟二十二号飞船送入浩渺太空,为在轨航天员筑起一道坚不可摧的生命屏障。

此次发射,是中国载人航天工程首次应急发射任务,意义非凡。在总装测试厂房内,神舟二十二号备份飞船静静伫立,银白的箭体在灯光下闪烁着冷冽的光泽,舱体上的精密接口和管线错落有致,每一处细节都经过反复调试校准。这艘随时待命的备份飞船,是中国航天“发一备一”应急机制的生动体现,也是快速响应能力的坚实保障。

神舟二十一号任务刚结束不久,酒泉卫星发射中心的工作人员便顶着低温,迅速开展发射场的射后状态恢复工作。寒风中,他们身着蓝色工装,在发射场来回穿梭,与银色箭体形成鲜明对比。高级工程师贺鹏举坚定地说:“全局一盘棋的组织力,就是我们最足的底气。”从上级通报神舟二十号航天员乘组返回推迟,到迅速收拢人员制定并行计划,仅用两天时间就敲定方案;从提前完成射后状态恢复,到高效落实任务调整,一系列动作的背后,是集中力量办大事的制度优势在发挥强大作用。与此同时,北京、上海等地的后方团队通过加密网络实时联动,实现高效协同,为任务的顺利推进提供了坚实保障。

深夜的总装厂房灯火通明,与戈壁星空相互映衬。吊装师石创峰正指挥着起重机,小心翼翼地将船罩组合体缓缓吊起。应急发射启动后,原本一个月的工作量,必须在半个月内完成。石创峰带领20人的吊装分队,在灯光下紧张地进行对接作业。他深知责任重大,最担心加班过程中出现纰漏,于是抽调部分骨干紧盯操作细节,年轻队员们屏息凝神,精准执行每一个动作,一岗多配的保障模式确保了万无一失。

刚休假三天的石亚豪、谢雅豪接到归队通知后,8号下午便匆匆从家中赶回。在任务动员仪式上,他们同声请战:“亚(雅)豪请求参战!”激昂的声音回荡全场,瞬间点燃了全员的斗志。化验室内,刺鼻的气味弥漫,燃料化验员徐泽龙和同事们戴着防毒面具,争分夺秒地化验火箭推进剂。徐泽龙介绍,以前每次化验一个样次需要5天左右,随着任务越来越紧,现在平均缩短到两天,这次应急任务,通过提前与测试发射部门筹划,一天就能完成。团队中三分之二都是95后,他们以扎根戈壁、立足岗位为荣,用青春热血诠释着“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的航天精神。

太阳高悬,将光芒洒在茫茫戈壁上,医疗救护队也严阵以待,救护车车身上的红十字格外醒目。在着陆场专用演练区域,航天员医疗救护演练紧张有序地进行着。队长李佳伟带领队员仔细检查急救设备,针对沙漠、梭梭林等复杂地形,优化了多套急救预案。性能更强的救护车随时待命,准备应对各种突发状况。李佳伟表示:“按最严重的情况准备,才能守住生命底线。”这支全年365天处于待命状态的队伍,通过主份与备份队员双岗并行、日复一日的严格训练,构筑起了一道坚不可摧的生命防线。

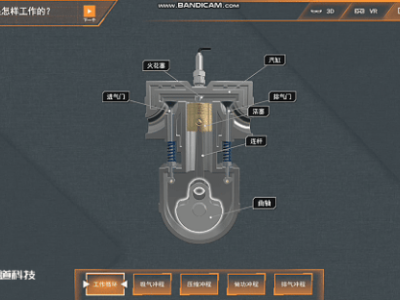

此次神舟二十二号飞行任务虽为无人状态发射,但仍按照载人标准配置逃逸系统,并进行了六项技术改进,消除了薄弱环节。航天科技集团医院专家陈牧野说:“火箭系统有效工时仅减少不到10%,每一个数据的精准测量,每一次流程的严格把控,都彰显着‘生命至上、安全第一’的初心。”

当船箭组合体沿着转运轨道缓缓驶向发射区,杨树下,航天人默默伫立,目光中充满了对任务成功的自信。随着火箭加注燃料完毕,发射塔架缓缓打开,橘红色的尾焰再次划破戈壁长空,照亮了中国航天对生命的执着守护,也照亮了中国载人航天奔向更远深空的奋进征程。