近期,美国知名航运巨头美森轮船(Matson)发布声明,出于对锂离子电池安全隐患的担忧加剧,决定暂停接受纯电动及插电式混合动力汽车的运输业务。此决定立即生效,直至相关安全技术与流程标准得以完善。

美森轮船在致客户的信函中明确指出,这一调整是基于当前全球范围内对大型锂离子电池驱动车辆海上运输安全性的广泛忧虑。多起涉及锂电池的海上事故,尤其是今年6月“Morning Midas”号货轮在北太平洋的沉没事件,加剧了这一担忧。该货轮因火灾导致沉没,船上载有约3000辆汽车,包括近800辆电动汽车和插电式混合动力车,具体起火原因虽尚未明确,但初步迹象显示烟雾是从停放电动汽车的甲板区域冒出。

回顾过往,类似事件并非孤例。2022年2月,“Felicity Ace”货船在葡萄牙附近海域发生火灾,近4000辆大众集团旗下新车被毁,其中包括多款电动汽车。同年,货船在燃烧近两周后最终沉没,据推测,电动汽车的锂电池可能是火灾的源头。2023年7月,一艘日本货轮“Fremantle Highway”在荷兰附近海域发生火灾,造成一人死亡,多人受伤,船上载有近3800辆汽车,包括近500辆电动汽车。尽管起火原因当时尚未明确,但有报道指出,电动汽车的电池可能是起火点之一。

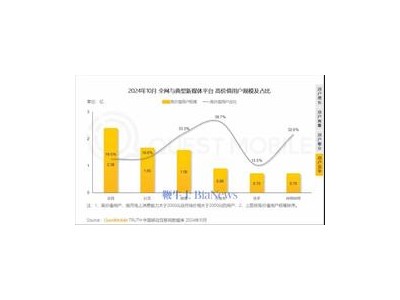

这些事故的共同点在于,电动汽车搭载的锂电池被认为是火灾风险的主要诱因。锂电池在碰撞后容易发生热失控,尤其是在封闭的航运环境中,一旦起火,灭火难度极大,且易形成反复燃烧的恶性循环。安联保险发布的《2025年安全与航运报告》显示,2024年全球共发生165起船舶火灾,其中超过60%的集装箱船事故与锂电池相关。

与燃油车相比,电动汽车起火后的灭火难度更高,因为锂电池燃烧后的内部温度可高达800度以上,远超汽油的燃烧温度。即便明火被扑灭,电池内部的反应可能仍在继续,增加了复燃的风险。尽管国际海事组织对锂电池的运输有特殊包装与隔离要求,但出于成本考虑,航运公司普遍简化了相关流程,导致安全措施不到位。

面对这一挑战,美森轮船曾积极应对,成立了“电动汽车安全运输工作小组”,并与外部组织合作,研究制定电动汽车及锂电池的运输安全标准。然而,鉴于现有海运体系在应对电动汽车运输安全方面的不足,以及集装箱方式运输车辆带来的额外风险,美森轮船最终决定暂停相关业务,直至相关解决方案落实并符合公司要求。

这一决定也引发了全球汽车产业的关注。随着新能源汽车出口量的持续增长,中国已成为新能源汽车出口大国。今年上半年,我国新能源汽车出口量达到106万辆,同比增长75%。面对海运安全的挑战和出口需求的激增,多家中国车企如比亚迪、吉利、上汽集团、奇瑞和广汽集团等,纷纷布局自营远洋运输船队,并在船舶设计上针对性解决新能源汽车的特殊运输风险。

例如,奇瑞、上汽集团、吉利等车企已相继有远洋汽车运输船首航欧洲,这些船舶均具备装载新能源汽车的能力,并采取了特殊的安全措施。其中,比亚迪的第六艘汽车运输船“长沙”号,更是配备了13层甲板分层管理系统和1300个温度监控点,专为新能源汽车运输设计。这些自营船队不仅服务于自家出口业务,还为其他品牌提供运输服务,呈现出中国车企抱团出海的趋势。