在科技界的一次重大转折中,OpenAI的首席执行官Sam Altman在CNBC的一档节目中,轻描淡写地表达了对“通用人工智能(AGI)”这一术语的不屑,这一言论迅速将其公司官网上悬挂了六年的使命宣言——“确保通用人工智能惠及全人类”——送进了历史的尘埃。

就在Altman发表此番言论的前几天,GPT-5震撼发布,与此同时,有消息传出OpenAI正与Thrive Capital商讨以惊人的5000亿美元估值完成新一轮股权转让。一方面,OpenAI成为了有史以来估值最高的AI公司;另一方面,其CEO却亲自“拆解”了行业的标志性概念,这一幕宛如科幻剧情中的惊人反转。

Altman的此番表态并非一时兴起,而是OpenAI在技术、商业和监管三大领域同时“转型”的明显信号。技术上,OpenAI从追求“全能神”般的AGI转向成为“多面手”,引入分级能力框架,摒弃了“要么AGI,要么不是”的二元论调;商业上,尽管年收入狂飙突进,预计年经常性收入(ARR)将达到200亿美元,但OpenAI依然坚持“长期亏损”策略,利用资本杠杆来缓解盈利压力;监管方面,主动淡化AGI概念,以降低国会对“一家私营企业即将创造奇迹”的敏感。

GPT-5的发布没有带来众人期待的“奇点”,而是以一种“渐进式”的方式亮相。8月8日,GPT-5向所有ChatGPT用户推送,OpenAI官方宣称其在写作、编程、医疗问答三大场景中表现更佳、更聪明、更快。然而,社交媒体上的反响却是“就这?”。南安普敦大学的Wendy Hall教授直言,这更多是一次渐进升级,而非革命。

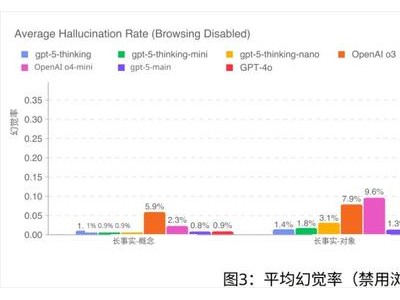

为了向客户和投资者讲述新故事,OpenAI推出了“能力分级”的概念。Altman在去年的一次AI研讨会上首次提出用L1至L5的框架取代AGI叙事,从聊天机器人到能够完成整个组织工作的组织者。GPT-5被内部评估为“L2+”,即在某些子领域接近L3的水平,但仍缺乏长期记忆、自主规划与环境交互的能力。这一分级策略对各方都大有裨益:客户可以根据具体需求采购“能力模块”,监管者不必担忧“一步登天”带来的恐慌,投资者则能在每一级里程碑实现时获得再融资的机会。

在财务层面,OpenAI正经历着收入飙升与亏损扩大的双重局面。根据CNBC获取的数据,OpenAI在2024年预计亏损50亿美元,而收入仅为37亿美元;2025年,尽管ARR将突破200亿美元,但亏损也将同步增加。Altman直言,只要模型能力持续提升,持续亏损就是理性选择。OpenAI正用“亏损”换取“更大亏损的权利”,只要故事未被戳破,资本就会源源不断涌入。

从非营利组织到“半营利”,再到如今的“影子IPO”——不上市却通过老股转让实现5000亿美元的估值,OpenAI的这一步棋旨在避开SEC繁琐的披露要求,继续保护训练数据、算法细节和安全风险等敏感信息;同时,也避免了公开市场对其长期亏损的质疑。Altman笑称“不上市真好”,实则是在享受私募市场“无限子弹”的便利。

面对华盛顿对AGI的“过敏症”,OpenAI主动“降格”,不再提及AGI时间表,转而强调工具的属性和淡化主体意识。这一策略与欧盟AI Act的风险分级制度不谋而合,通过提前自我分级,OpenAI将监管博弈提前至“标准制定”阶段。

八年前,OpenAI的一篇关于用强化学习打Dota2的博客点燃了大众对AGI的想象;八年后,Sam Altman亲手将这段叙事封存于历史。AGI的大旗虽已收起,但AI的浪潮仍在滚滚向前。历史在“造神—祛魅—再造神”的循环中曲折前行,下一次,当某家公司宣布达到L4创新者水平时,我们或许仍能回想起Altman那句意味深长的话:“重要的不是名词,而是刻度。”