“买燃油车就是犯傻!”——这样的言论近年来在网络上甚嚣尘上。从汽车博主到营销账号,甚至普通网友都在传递一个信号:电动汽车才是未来,燃油车注定被淘汰。然而,当镜头转向现实生活时,情况往往更加复杂。一位修理厂师傅因侄子驾驶电动车长途抛锚而怒摔茶杯的场景,恰恰揭示了另一个真相:“谁说买燃油车不聪明?有些人选燃油车才是真精明!”

电动车的优势显而易见:城市通勤成本低、环保属性突出。但若将目光投向更广泛的用车场景,答案远非“非电即愚”这般简单。通过真实案例与数据对比,本文将揭示四类人群选择燃油车背后的理性逻辑——他们并非拒绝时代,而是更懂得如何让工具服务于自身需求。

对于关注车辆残值率的消费者而言,燃油车的保值优势堪称“隐形财富”。数据显示,国产电动车三年残值率仅45%,五年后更跌至30%;而同级别燃油车三年残值率仍超50%,五年后维持在40%左右。以20万元车型为例,五年后差价可达2万元。一位车主曾以15万元购入电动车,五年后仅售得4万余元,折旧超10万元;而另一位车主以5万元购入二手凯美瑞(原价15万元),再使用十年仍无大碍。更现实的问题在于,电动车过保后更换电池的成本堪比“半辆新车”,而燃油车发动机维修费用通常仅需数月工资。在二手市场,这种差距直接决定了交易活跃度。

没有固定车位的人群,选择燃油车更是出于实用考量。某老小区居民李先生的经历颇具代表性:由于无法安装私人充电桩,他每周需花费5小时在公共充电站排队,一年累计浪费超260小时,相当于10余天。成本方面,公共快充价格达1.8元/度,是家用电的6倍,长期使用下来综合成本甚至超过燃油车。反观燃油车,加油仅需3分钟,民营加油站优惠活动频繁,省时又省钱。对于这类用户,电动车带来的“环保优越感”往往被充电焦虑与高昂时间成本抵消。

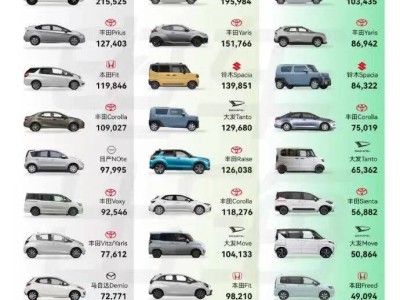

2025年的购车市场,正经历着补贴退坡与需求分化的双重变革。电动车购置税优惠力度减弱,而燃油车阵营中,丰田、本田、大众等品牌凭借技术成熟度与保值率持续吸引务实消费者。相比之下,部分小众美系、法系车型因二手市场流通性差,逐渐被理性买家排除在外。选车的核心逻辑应回归用车场景:南方城市短途通勤且有固定车位的用户,电动车仍是优选;但北方用户、长途驾驶者、无固定车位人群,或是计划数年后换车的消费者,燃油车的稳定性与经济性显然更胜一筹。

车的本质是工具,而非社交货币或潮流符号。当网络舆论将“电动车=先进”简化为非黑即白的选择题时,真正精明的消费者会穿透喧嚣,审视自身需求:是否需要频繁长途驾驶?冬季低温是否影响续航?充电条件是否便利?残值率是否在可接受范围内?这些问题的答案,远比“跟风买电车”或“坚守燃油车”的标签更重要。

那位修理厂师傅的怒吼,道出了被舆论忽略的真相:跑长途的司机、北方地区的用户、无固定车位的上班族、重视残值率的家庭——这四类人群选择燃油车,恰恰是经过权衡后的智慧之选。电动车的崛起不代表燃油车的消亡,正如智能手机未完全取代功能机一样,市场的多元需求永远存在。聪明人的共性,在于不被潮流裹挟,而是清楚自己需要什么,并为之付出合理的代价。