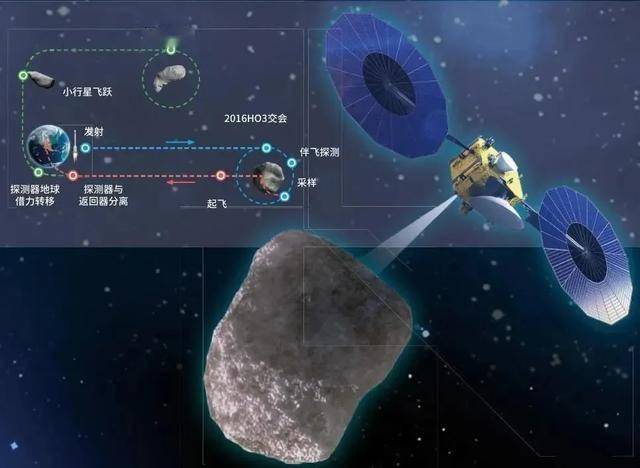

中国航天领域正迎来新一轮深空探测热潮,继天问二号探测器启程奔赴小行星2016HO3开展伴飞采样任务后,另一项针对小行星防御的动能撞击试验也进入筹备阶段。这项计划将通过发射专用探测器,对特定小行星实施高速撞击,验证改变天体轨道的技术可行性,为地球构建起一道"太空盾牌"。

据科研团队披露,该防御任务将采用"双器协同"模式:先由观测器对目标天体进行为期数月的抵近侦察,精确测绘其表面形貌、自转周期及轨道参数;随后释放撞击器实施动能打击。整个过程将通过天地协同观测系统,利用高分辨率成像技术记录撞击瞬间产生的物质喷发特征,为评估防御效果提供关键数据。

这项技术攻关源于对太阳系天体威胁的深刻认知。今年初,直径约100米的小行星2024YR4曾引发全球关注,其轨道计算显示存在与地球相撞的可能。虽然后续观测排除了碰撞风险,但该事件再次警示:直径超过50米的天体撞击就可能造成区域性灾难,而6500万年前导致恐龙灭绝的撞击体直径达10公里。

技术实现面临多重挑战。首先是远距离导航难题,目标天体通常位于数亿公里外,探测器需在无地面实时操控条件下,依靠自主导航系统完成抵近飞行。其次是微重力环境下的伴飞控制,小行星引力场极弱,探测器需通过持续姿态调整维持稳定轨道,稍有不慎就可能偏离或发生碰撞。

动能撞击的物理效应更需精确计算。以典型任务参数为例,质量数百公斤的撞击器以每秒数公里速度撞击,虽无法显著改变天体轨道,但在真空环境中产生的微小动量传递,理论上可使天体轨道偏移数厘米至数米。这种"四两拨千斤"的效应,在长期积累下足以规避潜在撞击风险。

国际航天界已开展相关实践。2022年美国NASA的DART任务成功将双小行星系统中的迪莫弗斯轨道周期缩短了32分钟,验证了动能撞击技术的有效性。中国方案在此基础上进行创新,计划通过更精密的观测系统和多模式撞击策略,提升防御任务的精准度和可靠性。

科研人员指出,当前技术仍存在改进空间。未来可能发展出组合防御方案,包括动能撞击、引力牵引、激光烧蚀等多种手段。随着深空探测能力的提升,构建覆盖近地天体监测、预警、防御的全链条体系已成为可能,为人类文明延续提供重要保障。