在合肥举办的深空探测国际会议上,中国航天科技领域再次释放重磅消息:2030年前将实施全球首个“伴飞-撞击-伴飞”三阶段小行星防御任务,目标直指50米级近地天体。这一方案较美国NASA的DART任务增加双次伴飞观测环节,实现“精准测绘-动能摧毁-效果评估”全链条闭环,技术复杂度与任务效率均创国际新高。

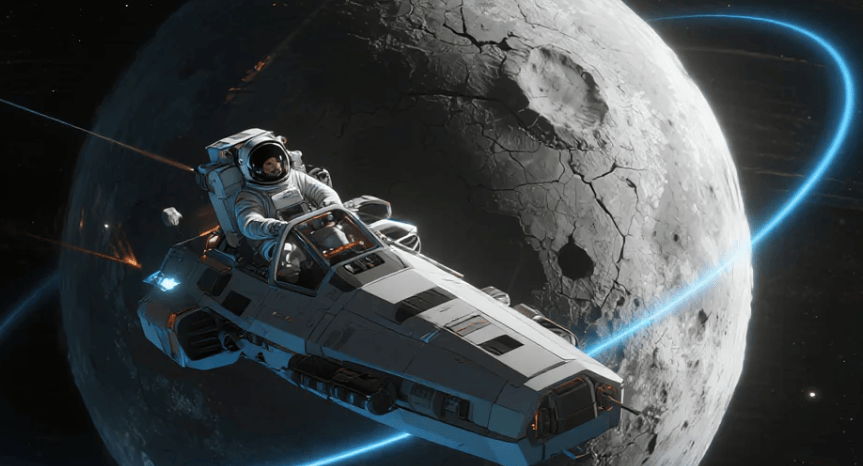

任务核心对象为编号2015 XF261的近地小行星,虽早期曾规划170米级目标,但最终锁定更具现实威胁的50米级天体。该尺寸天体撞击地球的能量相当于广岛原子弹的300倍,而中国方案将通过长征五号运载火箭搭载的复合探测器完成使命。探测器分为观测模块与撞击模块,前者将在撞击前后实施双周期伴飞,获取小行星表面形貌、自转参数等关键数据,后者则以9公里/秒的相对速度实施定向摧毁。

技术突破集中体现在资源整合与创新应用层面。科研团队提出“以石击石”衍生方案,通过机械臂捕获太空碎石作为二次撞击体,实现单次任务多重破坏效果。更令人瞩目的是火箭末级残骸的再利用——本应成为太空垃圾的助推器段,经改造后可作为撞击体使用,其动能释放效率达到常规撞击器的三倍。这种“变废为宝”的思路,使任务所需火箭数量较美国同类计划减少40%。

紫金山天文台近期监测到的小行星掠地事件,恰好验证了中国天地一体监测网络的实战能力。该系统整合地面光学望远镜阵列与天基红外探测卫星,可实现直径30米以上近地天体提前10年预警。目前,全球43个国家已加入中国发起的深空防御合作框架,共享轨道数据与应急预案,构建起真正的行星安全共同体。

针对技术路径的选择,项目团队进行了多维度论证。激光烧蚀方案因能耗过高(需持续照射数月)被排除,核爆方案则受制于国际条约限制与碎片二次危害风险。最终确定的动能撞击路线,通过精确控制撞击角度(误差小于0.1度)与速度矢量,可在确保地面安全的前提下实现90%以上的轨道偏转效率。

任务规划呈现清晰的阶段性特征:2030年前完成首次动能撞击验证;2030-2035年研发离子推进器实现长期轨道修正;2045年前掌握引力牵引等柔性防御技术。每个阶段均设置多重技术冗余,例如撞击器配备自主导航系统,可在失去地面控制情况下独立完成目标锁定。

公众对任务进展保持高度关注,社交媒体调查显示67%的受访者期待见证撞击实时画面。科研人员透露,观测模块搭载的高清摄像机将记录撞击瞬间物质抛射过程,相关数据或揭示小行星内部结构奥秘。这种科学探索与安全防御的双重价值,正是中国航天方案获得国际认可的关键因素。