随着新能源汽车保有量持续攀升,充电桩安装需求在居民小区集中爆发,但政策落地与实际操作间的矛盾逐渐显现。尽管多地出台新建住宅100%预留充电设施安装条件的规定,部分老旧小区及特定类型车位仍面临安装障碍,物业推诿、车位性质争议成为主要矛盾点。

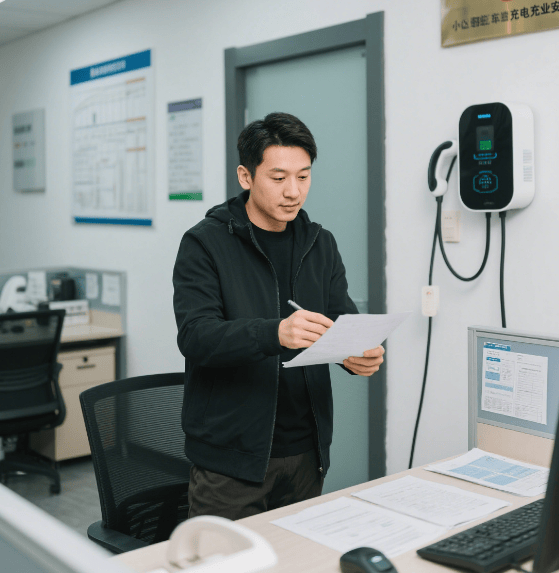

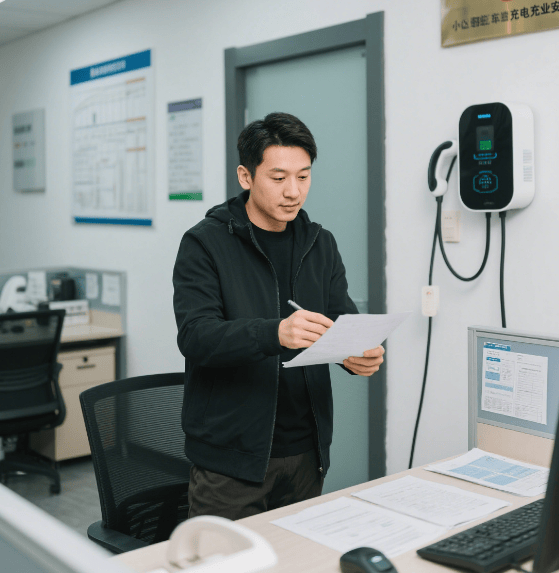

盐城市2025年推行的居住区充电设施建设规范明确要求,以智能慢充为主、应急快充为辅的充电网络需覆盖居民区。但某小区业主王先生遭遇的现实困境显示,政策执行存在"最后一公里"断点。其申请在自有车位安装充电桩时,物业以"电容不足"为由拒绝,经供电部门核查确认容量充足后,又以"消防隐患"为由要求提供额外审批文件。而根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》,符合国标的充电设备在地下车库安装时,仅需满足防火单元划分及消防设施配置要求。

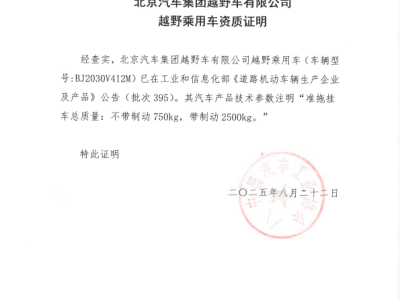

车位产权性质引发的争议同样突出。某小区人防车位业主李女士反映,开发商在销售时未明确车位属性,待其提出充电桩安装需求时,物业以"人防工程特殊性"为由拒绝。尽管部分地方出台指引要求管理单位配合安装,但实际操作中仍存在执行空白。法律人士指出,现行法规未禁止人防车位安装充电设施,管理方不得擅自增设审批门槛。

面对安装受阻,业主维权路径逐渐清晰。杭州市民张先生通过12345政务服务热线投诉后,住建部门联合消防、供电部门现场办公,确认其车位符合安装条件,最终促成物业开具证明。这种"多部门联动"机制正在多地推广,部分城市将物业配合度纳入信用评价体系。

沟通策略的优化成为突破安装障碍的关键。成都某小区业主委员会牵头,组织物业、供电公司、充电设备厂商召开三方协调会,通过现场演示设备安全性能、签订安全责任协议、购买第三方责任险等方式,打消物业顾虑。这种"共担风险"模式已在多个社区复制推广。

当小区安装确实不可行时,公共充电网络成为替代方案。北京市2025年规划显示,核心城区公共充电桩密度已达每平方公里8个,商场、写字楼、交通枢纽等场所基本实现5公里覆盖。上海某新能源车主组建的"充电互助群",通过共享周边公共充电桩使用时段,有效缓解了充电焦虑。

行业专家建议,业主在购车前应通过规划部门网站查询小区充电设施配套情况,购买车位时明确产权性质及安装条款。对于已购车业主,可依据《民法典》第二百七十二条主张物权行使权利,通过业主大会表决修改管理规约,或向属地房管部门申请协调。随着"充电桩进小区"纳入民生实事工程,多地正探索建立物业补贴机制,对配合安装的物业给予资金奖励,从制度层面破解执行难题。