当中国航天宣布天问二号将执行小行星采样任务时,国际航天界纷纷投来关注的目光。这项被网友戏称为“宇宙抓娃娃”的深空探测任务,究竟藏着多少不为人知的技术突破?让我们通过对比美日同类任务,揭开这场星际采样的神秘面纱。

日本隼鸟系列探测器开创了独特的“弹弓采样法”。隼鸟一号在2005年首次尝试时,通过发射金属弹丸冲击小行星表面,利用扬起的尘埃完成收集,最终仅带回1500粒微米级颗粒。其继任者隼鸟二号虽将样品量提升至5.4克,但这种“碰运气”式的采样方式,仍被专家评价为“用渔网捞流星”。

美国OSIRIS-REx探测器则采用“气动采集术”。2020年该探测器在小行星贝努上方2米处,突然喷射氮气吹起表面物质,再用机械臂末端的采样器收集。虽然单次获取250克样品创下纪录,却因样品舱密封故障导致泄漏,最终返回地球的样品不足100克,上演了现实版的“到手鸭子飞了”。

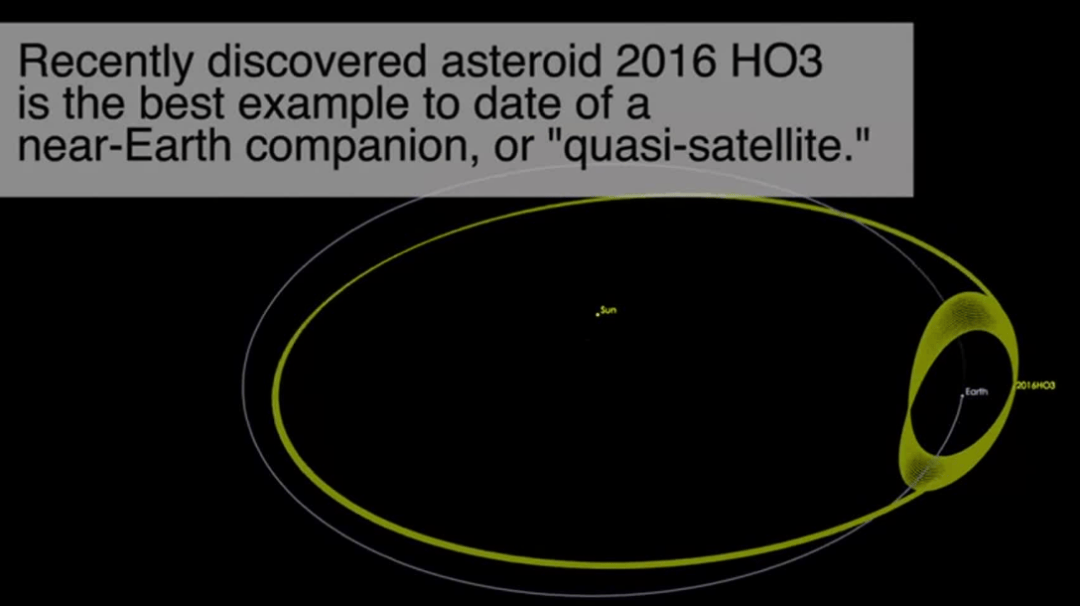

相较于美日“暴力采样”的粗放模式,天问二号展现的是精密到毫米级的“太极功夫”。其目标小行星2016HO3直径不足百米,引力仅为地球百万分之一,自转周期却仅28分钟。在这样的“旋转陀螺”上着陆,传统降落方式完全失效,必须通过主动抓取实现附着。

中国航天工程师设计了惊心动魄的操作流程:探测器先与目标保持同步旋转飞行,在精确计算接触点的瞬间伸出机械臂,用特制抓爪实现“零速度接触”。这种“四两拨千斤”的着陆方式,要求推力控制误差不超过0.1牛,相当于在百米高空用蛛丝吊起大象。

更令人惊叹的是采样窗口的严苛限制。探测器必须在2秒内完成钻取或铲取动作,这个时间短到不够人类眨一次眼。工程团队为此开发了“双模式采样器”,既能像电钻般深入岩层,又可如铲子般快速刮取,其智能控制系统能在0.01秒内完成模式切换。

国际航天专家将这项任务难度类比为“在台风中给跳蚤做外科手术”。小行星表面布满不规则凸起,任何微小的接触力都可能导致探测器弹飞。中国科学家独创的“动态附着算法”,通过实时调整6个推进器的推力方向,实现了在无引力环境下的精准操控。

这项任务的技术积累,源自天问一号火星探测的宝贵经验。当年“绕、着、巡”三步并作一步的壮举,验证了中国深空探测的体系化能力。如今天问二号更进一步,在3.5亿公里外实现“抓、采、返”的全链条操作,标志着中国航天从跟跑到领跑的跨越。

当探测器携带着人类首份近地小行星原位样品返回时,这些来自太阳系边缘的“时间胶囊”,或将改写行星演化史。这场看似轻松的“宇宙抓娃娃”,实则是中国航天人用智慧与勇气书写的星际传奇。