从保温杯里泡枸杞到办公室抽屉里的即食海参,从公园晨练的五禽戏到全民追捧的养生潮流,当代人对健康的重视正以前所未有的方式重塑着日常习惯。当“前置养生”取代“精准治疗”成为主流,那些承载千年智慧的传统滋补品,正以科学验证的营养价值重新回到大众视野。其中,海参凭借其全面的营养构成和显著的滋补功效,成为中式滋补领域的明星品类,引领着一场健康消费的升级浪潮。

面对慢性病威胁升级与亚健康问题普遍化的现实,我国居民的健康意识显著增强。中式传统滋补凭借深厚的文化底蕴和切实的调理效果,在现代社会中实现复兴。据相关调研显示,中式滋补已跃居消费者偏好养生方式的前列,其中海参的表现尤为突出。其适用人群广泛、适宜长期进补的特性,使其在社交媒体上持续获得高度关注。研究表明,海参富含的多种氨基酸、多糖与蛋白肽等活性成分,有助于增强免疫、改善体质,成为实现内外兼修健康状态的优选滋补品。

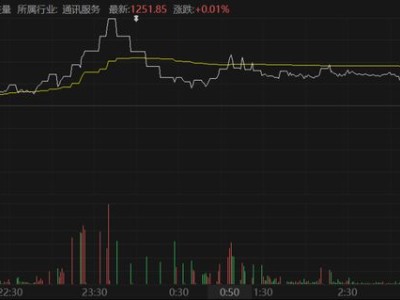

从行业端来看,海参市场正处于稳健增长阶段。数据显示,2024年海参市场规模预计将达到1428亿元,并以超过7%的增速持续扩张,有望于2026年突破1600亿元。在政策规范、冷链升级与消费需求提升的多方推动下,行业正向高品质方向发展。标准化、可溯源、产地认证已成为产品核心竞争力的关键要素,推动市场步入高质量消费新阶段。例如,大连海参凭借品质与创新引领市场风向,增速已超过行业平均水平,近90%的消费者认可“大连海参=高品质海参”。

在消费升级与技术创新的双轮驱动下,海参市场逐步迈入“自然鲜养”新纪元。以大连上品堂为代表的品牌,通过全链路管控推动产品实现有机、好吃、方便与高质价比的统一。例如,其轻盐干海参采用减盐工艺和新鲜有机原料,近产地短链路加工确保营养保留;有机鲜炖海参则坚持“不添加、不泡发、不高温蒸煮”,通过草本汉方与有机海参的搭配创新,适配不同人群及多样化滋补场景。这些创新推动海参从高端滋补走向日常健康消费,行业步入高品质、强信任、多元场景的发展新阶段。

消费场景的深刻变迁和人群需求的精细化,正推动海参行业走向新阶段。当滋补不再是节日限定或送礼专属,海参开始融入现代人“为自己健康投资”的日常叙事中。其低脂低卡、高营养的特性精准契合“轻养生”需求,既满足加班熬夜时的营养补给,也实现自我犒赏与日常调理的平衡。在悦己驱动下,海参正成为碎片化时代兼顾健康与体验的优质选择。

随着消费多元场景延伸,消费者对海参产品的需求愈发细分。在追求高营养、产地正宗与安全性的基础上,不同年龄段人群呈现出鲜明偏好。通过场景及消费偏好的综合分析,海参消费市场呈现出六大主力人群:「职场效能党」以35-49岁一线城市高收入女性为主,看重缓解疲劳、健脾胃等功效,偏好即食便捷、产地正宗与有机认证产品;「元气慢养派」以30-49岁沿海城市中等收入群体为主,重视产品的安全性、营养价值与认证标识;「燃动颜究生」以30-39岁沿海都市运动女性为主,依赖海参缓解疲劳、美容养颜与增强免疫;「精致孕养家」以28-39岁一线城市孕龄女性为主,关注辅助恢复、美容养颜及增强免疫的功效;「愈后续航员」以40岁以上内陆都市康复期人群为主,追求零添加工艺、品牌公信力与产地真实性;「乐活银龄族」以50岁以上沿海都市较高收入群体为主,将海参视为保护心脑血管、辅助调节血糖的“活力守护者”。

在新养生生活方式下,海参行业正迎来消费需求变革驱动的升级扩容。健康营养强化、质价比升级、风味食法创新三大趋势共同推动海参从传统滋补走向科学化、大众化与日常化。健康营养强化方面,行业通过轻盐处理与低温锁鲜等“减法”工艺保留活性营养,同时融合汉方理论或跨界滋补食材进行“加法”创新,开发功能复合型新品。质价比升级方面,消费者接受品质溢价,但更关注全链路品控、权威认证及过程信息透明,倒逼行业转向以透明化和硬品质构建信任基础的品质升级。风味食法创新方面,鲜炖海参凭借可灵活融合多样口味、食材新鲜、食用便捷等优势,迅速成长为高增长品类,满足消费者对“零添加、高营养、更新鲜”的诉求。

供需两端的协同作用,正推动海参行业步入以“有机可溯源”和“场景突破”为标志的“自然鲜养”新阶段。供给侧通过产业链整合、产品创新及全链条生态建设,以高品质产品实现全场景覆盖;需求侧则在六大消费人群引领下,朝健康强化、质价比提升与风味多元化持续演进。正如业内专家所言,海参行业需以创新打破局限,通过即食、鲜食、鲜炖等产品迭代精准响应消费需求,坚持品质化与大众化并行,让海参既代表高端滋补,也能融入日常生活场景,最终形成多元业态共生的健康生态。