2025年Inclusion·外滩大会期间,一场聚焦机器人产业应用的“机器人职业技能表演赛”引发关注。多款工业与救援机器人通过模拟真实场景的竞技,展现了从实验室技术向产业落地转型的显著进展。在高温、有毒等极端环境下,机器人替代人类执行危险任务的潜力成为讨论焦点。

在工业巡检环节,参赛机器狗以毫米级精度完成电箱开关门、按钮识别、拉闸报警等六项复杂操作;转入救援场景后,其搭载的多模态传感器迅速定位生命信号,清除障碍物并“救出”仿真婴儿。厦门曙光救援队队长王刚评价:“机器人能突破人体极限,未来将成为救援队伍的核心装备。”这一观点在现场得到印证——某款防爆机器人成功穿越模拟火灾现场,在浓烟中完成管道检测与数据回传。

具身智能技术的突破不仅体现在工业领域,居家场景的应用同样引人注目。在“机器人小镇”展区,国内首款超轻量级人形机器人“贡嘎一号”四代机展示了空间智能的最新成果。当参观者发出“取饮料”指令后,机器人自主规划路径,避开障碍物完成取物递送。研发团队介绍,该产品通过三维视觉与力控技术融合,实现了对复杂家居环境的动态适应。

尽管应用场景持续拓展,宇树科技创始人王兴兴指出,高质量数据获取与多模态算法优化仍是行业痛点。“当前机器人训练数据存在场景覆盖不足、标注效率低下等问题,导致模型泛化能力受限。”他透露,企业正通过虚拟仿真与真实场景结合的方式,构建百万级数据集以突破瓶颈。不过,王兴兴强调,随着AI开发工具的普及,创新创业门槛已大幅降低,“现在是用技术实现创意的最佳时机”。

AI技术的渗透正重塑多个传统行业。在农业展区,复旦大学研发的气象大模型实现60天超长期预测,结合极飞智能的无人农机系统,形成从气象预警到精准作业的完整解决方案。某农场主算了一笔账:采用智能水肥管理系统后,每亩地灌溉成本下降40%,产量提升15%。

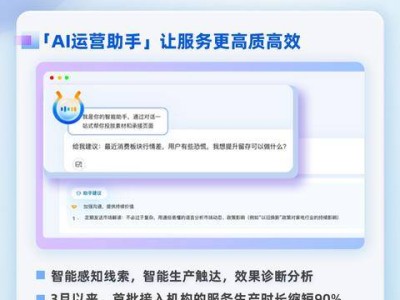

医疗领域的变革更为显著。蚂蚁集团推出的AI健康管家AQ,通过症状分析与健康档案整合,已为1.4亿用户提供个性化建议。集团CEO韩歆毅表示:“AI不是替代医生,而是让专家资源覆盖更多基层患者。”在展台演示中,系统3秒内完成皮肤病变识别,准确率达92%,与三甲医院诊断结果高度吻合。

产业变革的背后是资本的持续加码。麦肯锡调查显示,92%的企业高管计划未来三年增加AI投入,能源、制造、科研等领域成为重点方向。国家发改委数字经济研究中心主任霍福鹏指出,智能终端的普及正在构建全场景交互生态,AI与元宇宙、脑机接口等技术的融合,将催生智能家居、低空物流等新业态。