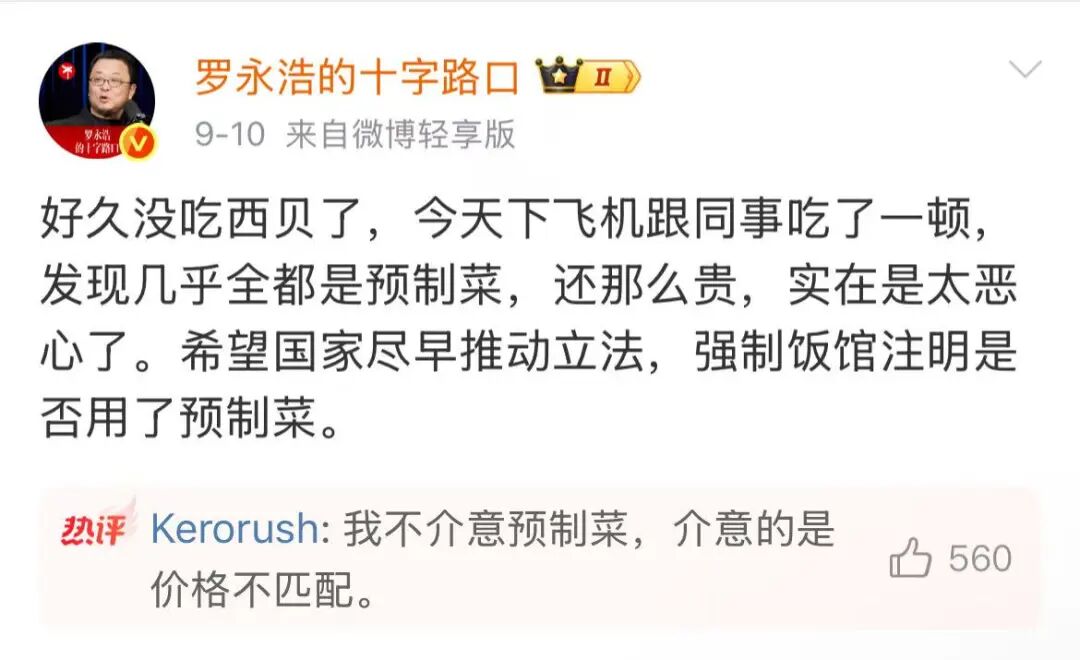

一场由预制菜引发的商业风波,让罗永浩与西贝莜面村CEO贾国龙意外成为舆论焦点。这场看似普通的消费讨论,最终演变为企业与公众人物的隔空交锋,折射出餐饮行业在舆论场中的敏感神经。

事件起因源于罗永浩在直播中提及预制菜话题时,顺带评价了西贝的菜品。这本是行业讨论中的常见场景,却意外触发西贝方面的强烈反应。贾国龙迅速组织媒体见面会,不仅公开罗永浩的消费账单,强调"5人15道菜仅消费660元"的性价比,更抛出"开放全国后厨"的承诺,甚至表示将通过法律途径维护企业声誉。这一系列动作被网友戏称为"用核弹打蚊子",毕竟罗永浩最初的评论并未涉及实质性批评。

舆论场迅速分化为两派。支持者认为西贝反应过度,将普通消费讨论升级为品牌危机;反对者则觉得企业维护声誉无可厚非。值得注意的是,这并非罗永浩首次引发商业争议。此前其与某家电企业负责人的交锋,就曾创造出"大锤砸冰箱"的经典公关事件。网络段子手因此调侃:"罗老师创业或许坎坷,但论吵架绝对是龙卷风级别。"

更耐人寻味的是,这场风波暴露出餐饮企业与消费者之间的微妙关系。当西贝试图通过法律手段和后厨开放自证时,反而将自己置于"对抗消费者"的舆论境地。有餐饮行业分析师指出:"在口味高度主观的领域,企业更应注重与消费者的情感沟通,而非用对抗姿态应对批评。"

事实上,企业家亲自下场引发舆论危机的案例并不鲜见。从体检机构负责人"几百元体检别想查出所有病"的直白表述,到水果连锁品牌"不迎合消费者"的宣言,再到雪糕品牌"爱要不要"的定价争议,这些案例共同揭示出:在社交媒体时代,企业高管的个人言论正在被赋予远超商业范畴的社会意义。

这场预制菜风波最终走向尚不明朗,但已为企业危机公关提供新样本。当消费者评价与企业回应形成错位时,如何把握沟通尺度,避免将商业讨论升级为品牌危机,值得所有企业深思。毕竟在信息传播速度远超企业反应能力的今天,一个普通吐槽可能引发的连锁反应,往往超出最初所有参与者的想象。