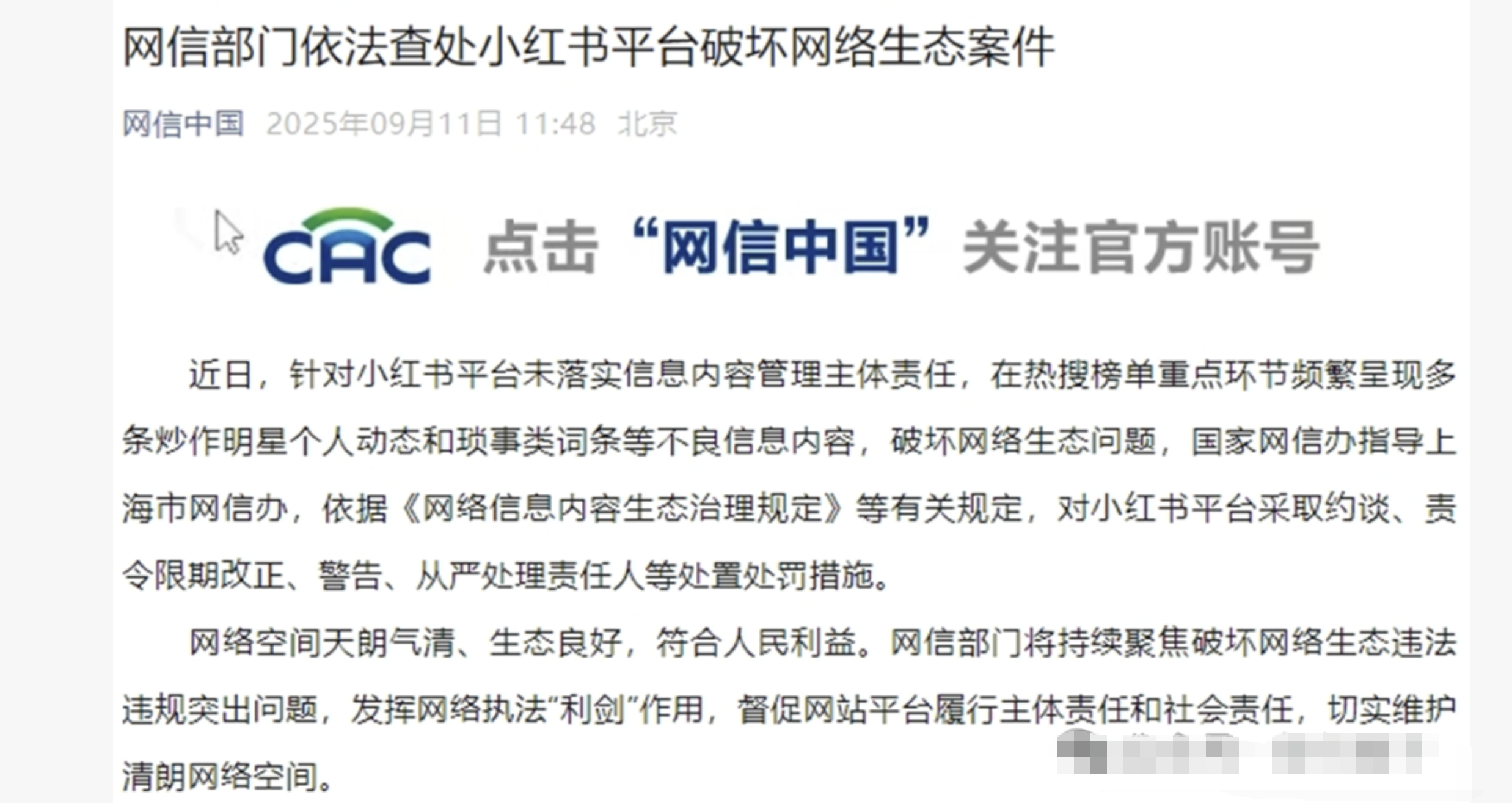

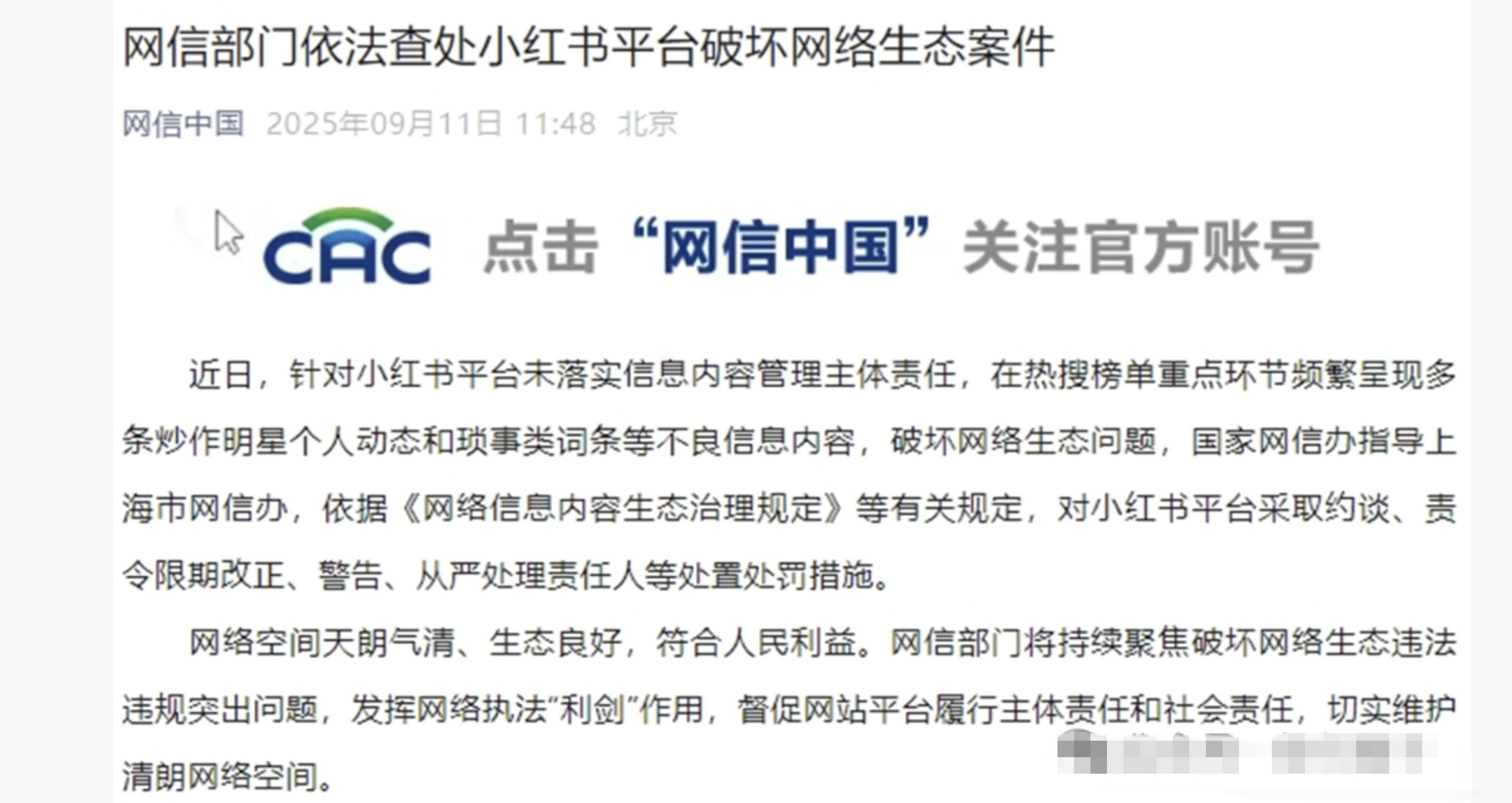

近日,国家网信办指导上海市网信办对小红书平台作出严肃处理,因其未履行信息内容管理主体责任,在热搜榜单中频繁推送炒作明星个人动态及琐事类词条,破坏网络生态秩序。此次处罚措施包括约谈、责令限期整改、警告及从严处理相关责任人,引发社会对互联网平台内容治理的广泛关注。

当前,互联网平台内容乱象频发,虚假信息、低俗内容、黑灰产及隐私泄露等问题严重威胁用户体验与网络生态健康。以小红书为例,其热搜榜单长期被明星八卦、娱乐炒作等低质内容占据,用户本期望获取生活经验与知识分享,却常被无价值的娱乐新闻淹没,导致平台信息质量下降与用户获得感降低。此类现象并非个例,多个短视频平台均存在类似问题,反映出流量导向下内容审核与价值观引导的集体失焦。

流量至上的商业逻辑是乱象背后的核心驱动力。在互联网经济中,用户注意力成为稀缺资源,平台为争夺流量与广告收益,不惜牺牲内容质量。明星作为天然流量载体,其动态易引发关注与讨论,平台因此倾向推送相关内容以提升活跃度与用户停留时长,进而吸引广告投放。这种短视行为虽能带来短期利益,却导致平台偏离价值导向,陷入低质内容循环,损害用户体验与行业健康发展。

算法机制在此过程中扮演了“加速器”角色。平台算法本应基于用户兴趣推送个性化内容,但实际运作中过度追求点赞、评论等短期反馈数据,而此类数据更易被刺激性、娱乐性内容获取。例如,小红书算法若发现某条明星绯闻笔记互动量极高,便会持续加大推送力度,形成恶性循环。优质内容因缺乏曝光机会逐渐被淹没,低质内容则借助算法推荐广泛传播,进一步恶化平台生态。

算法的“偏好”并非真相,而是互动数据。其核心目标是最大化用户停留时长与互动率,因此更倾向推送煽动性、情绪化或猎奇内容,此类内容能快速引发用户反应。相比之下,需要思考的真相或批判性内容因挑战固有认知,易被用户回避。算法的这种倾向导致平台内容低俗化、娱乐化,用户逐渐陷入“信息茧房”,仅接触算法推荐的内容,视野受限,认知偏见加剧。

面对监管处罚,小红书需从算法与商业运营两方面进行整改。算法层面,应优化推荐机制,综合考量内容质量、价值与社会影响,而非仅依赖短期互动数据,确保优质内容获得更多曝光。商业层面,需重新审视商业模式,平衡商业利益与内容生态建设,承担社会责任,为用户营造健康网络空间。同时,监管部门应完善法规,细化规则,持续加强平台监管,推动行业规范发展。