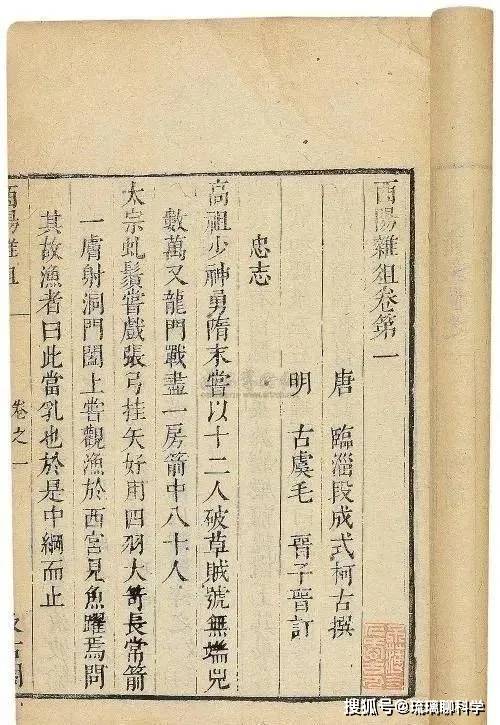

当现代探测器在月球表面刻下新的轨迹,人类是否想过,一千多年前的唐代文人,已用文字为月球描绘过一幅超现实的图景?这部名为《酉阳杂俎》的志怪典籍,不仅记载着“八万修月者”的奇幻传说,更在不经意间触碰到了现代天文学的核心发现——月球非自发光体,其表面布满凹凸结构。

故事发生在唐文宗大和年间,两位书生在嵩山深处迷路时,偶遇一位身着白衣、枕着白布包袱沉睡的神秘人。这个场景若置于今日,几乎能无缝衔接进科幻电影的剧本。当被问及归途时,白衣人抛出的月球知识令人震惊:“月乃七宝合成,其影日烁其凸处。”短短十四字,既揭示了月球反射阳光的本质,又暗合其表面起伏的地貌特征——这与1609年伽利略通过望远镜首次观测到的月面真相惊人一致,却比西方科学发现早了七个多世纪。

更耐人寻味的是,白衣人自称是“八万二千户修月者”之一,随身携带的玉斧、玉凿与现代太空工具形成奇妙呼应。他赠予书生的“玉屑饭”被描述为“晶莹如玉,食之百病不侵”,这一设定竟与当代太空食品强调营养强化的理念不谋而合。当伽利略的望远镜揭示月面山脉平均高度达3000米、环形山直径跨越数公里至数百公里时,《酉阳杂俎》中“七宝合成”的描述,恰与现代月球成分分析(氧、硅、铁、镁等元素)形成跨时空的对话。

这段记载的特殊性,在于它既非纯粹的神话虚构,也非简单的科学猜想。唐代已建立系统的天文观测体系:僧一行制定的《大衍历》精确度达分秒级,敦煌星图记录1350颗恒星,而《酉阳杂俎》作者段成式任职秘书省期间,得以接触皇家天文典籍。这种知识积累,或许为“修月说”提供了认知土壤。但八万维修工的夸张数字,又明显超出唐代技术认知范畴,暗示着更深层的隐喻——月球地质活动的非自然属性?这一疑问至今仍在科学界引发争论。

若将《酉阳杂俎》的记载置于文明演进的长河中观察,会发现其预见性远超想象。现代“大碰撞说”认为月球由地球与忒伊亚星体碰撞形成,而“七宝合成”的描述暗合人工建造的想象,这种矛盾恰反映人类对天体成因的永恒困惑。白衣人纯白的服饰与现代宇航服高度相似,其防辐射、反光特性在唐代纺织技术中无法实现,却与1969年阿波罗任务中宇航服的银色镀层功能一致。当NASA在月球土壤中发现钛铁矿、克利普矿物等特殊成分时,“七宝”是否正是对稀有金属的诗意化表达?

面对这段记载,简单以“神话”或“巧合”解释都显苍白。它更像一面棱镜,折射出人类认知月球的三个阶段:古代的诗意想象、中世纪的宗教诠释、现代的实证研究。段成式笔下的“修月者”,或许正是古代智者对未知世界的终极追问——当科学尚未能解释时,神话便成为承载真理的容器。从嵩山迷途到月球轨道,从玉斧修月到机械臂采样,人类对星空的探索从未停歇。《酉阳杂俎》的千年预言,终在科技发展中照进现实。但比验证预言更重要的,是我们是否还保有像段成式那样“异想天开”的勇气?