近日,餐饮行业因一场网络争议陷入风波。起因是知名公众人物罗永浩在社交平台发布的一则吐槽,他称在西贝用餐时发现菜品几乎全是预制菜,且价格昂贵,直言“太恶心”,并呼吁立法要求餐厅标注是否使用预制菜。这条微博迅速引发舆论关注,将西贝推上风口浪尖。

面对质疑,西贝创始人贾国龙选择硬刚。他公开回应称,西贝所有门店均未使用预制菜,并表示将起诉罗永浩,甚至放话“哪怕生意不做了,官司也要打到底”。这一强硬态度非但没有平息争议,反而加剧了舆论热度。数据显示,争议爆发后,西贝全国门店营业额大幅下滑,9月10日至12日期间,日营业额累计减少数百万元,客流量也出现断崖式下跌。

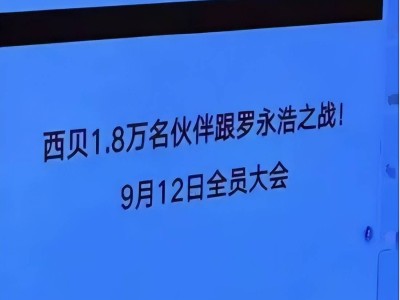

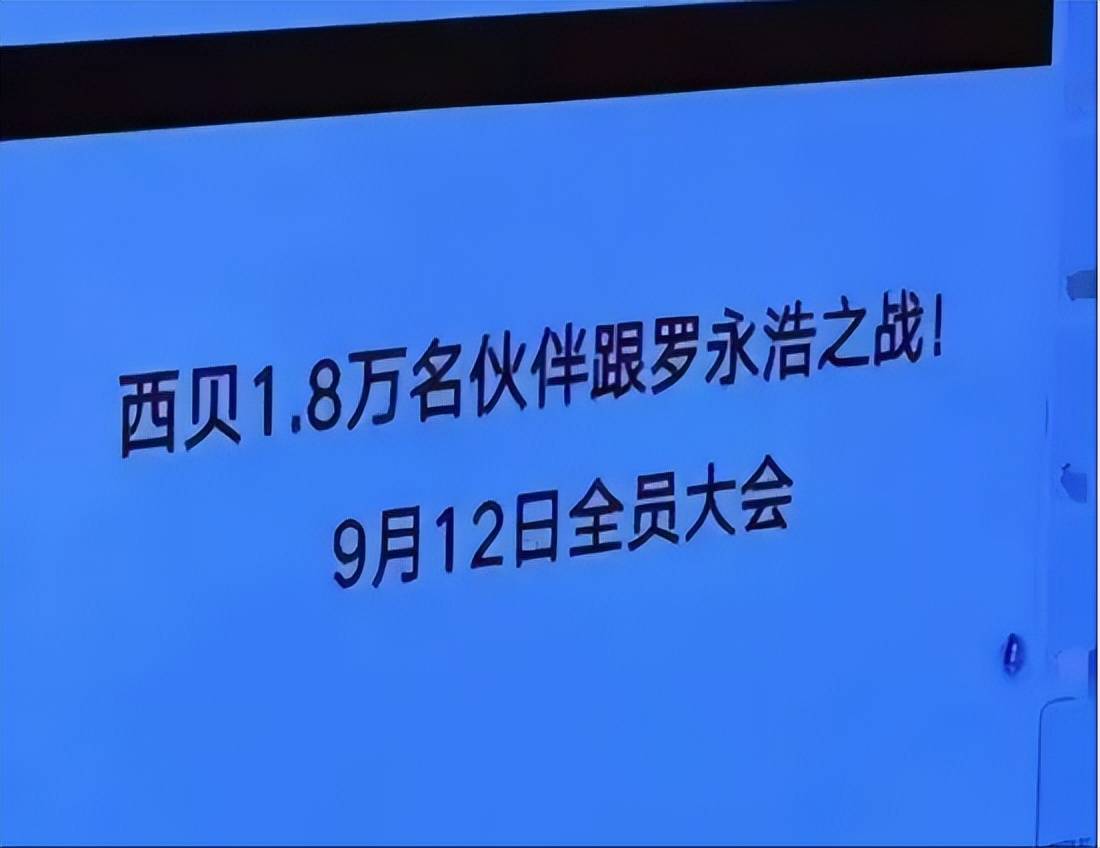

为自证清白,西贝迅速采取行动。9月12日起,全国370家门店公开罗永浩同款菜单,并开放后厨供消费者监督。贾国龙承诺,若菜品不合口味可免单,顾客可随时参观后厨制作过程。同时,西贝紧急召开全员大会,将此次事件定义为“1.8万名伙伴跟罗永浩之战”,强调“生意宁可不做,是非必须得辩”。

然而,罗永浩并未退缩。他不仅在微博应战,还发布10万元悬赏公告,征集能证明西贝使用预制菜的证据。这一举动将争议从“口头对峙”推向“证据博弈”阶段。贾国龙在接受采访时无奈表示,自己陷入了“自证清白的循环”。

罗永浩深谙流量之道,趁机在9月12日晚开启针对西贝的直播,开播仅1分钟,在线人数便突破10万。从发布第一条吐槽微博到直播结束,他连续发布30多条相关内容,强调自己并非反对预制菜,而是希望推动市场透明化,维护消费者知情权。

事实上,国家对预制菜已有明确界定。2024年3月,市场监管总局等六部门联合发布通知,将预制菜定义为以农产品为原料、不添加防腐剂、经工业化预加工制成、加热或熟制后可食用的预包装菜肴,并明确中央厨房制作的菜肴、即食食品及凉拌菜不属于预制菜范畴。但消费者普遍认为,只有现场制作的菜品才不算预制菜,这种认知差异成为争议的导火索。

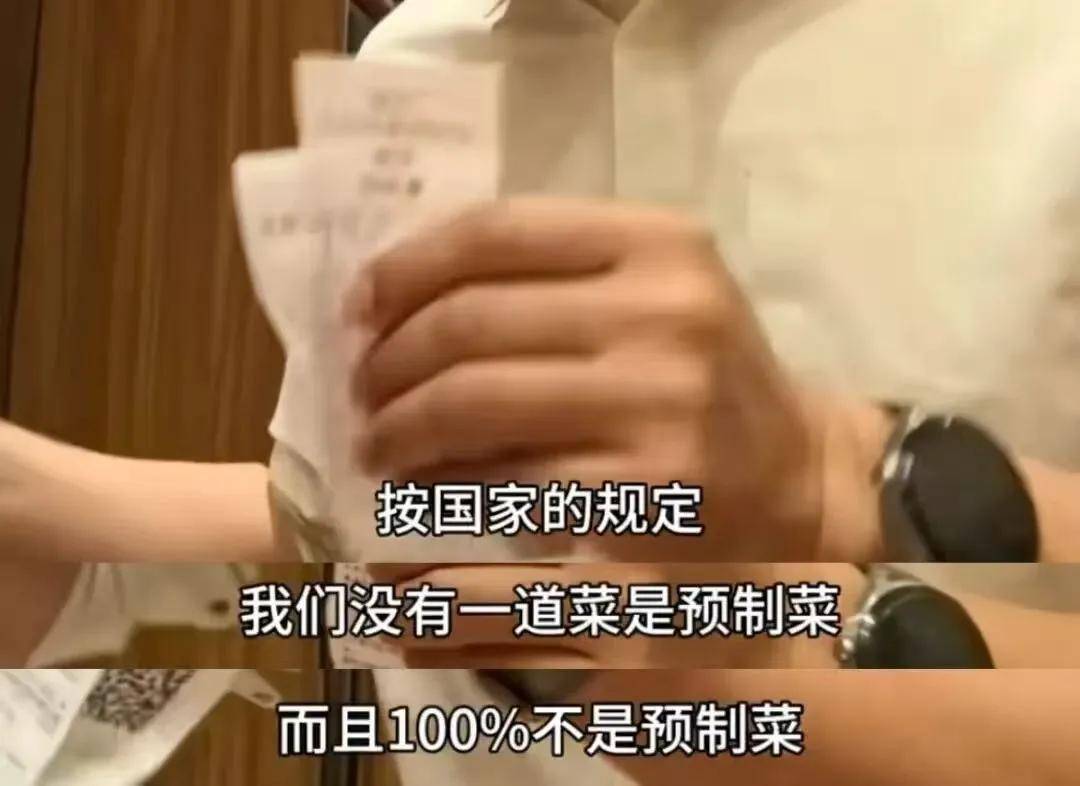

贾国龙解释称,预制工艺不等于预制菜。所有菜品均需提前加工,例如鱼翅、鲍鱼需提前数天发制,红烧肉需提前十几个小时制作。他坦言,西贝曾尝试推出预制菜产品“功夫菜”,但因消费者抵触已陆续下架,目前全国门店100%无预制菜。对于价格争议,他表示西贝定价“优质平价”,上半年平均利润率不足5%,外界认为西贝贵是“餐饮业最大冤案”。

尽管西贝试图通过理性解释化解危机,但消费者对预制菜的怀疑仍难以消除。更严峻的是,此次风波正值西贝筹备IPO的关键期。贾国龙曾公开表示,计划通过2023-2025年的高质量发展,于2026年完成IPO,成为市值超千亿的上市公司。然而,这场突如其来的争议不仅影响短期业绩,也为上市计划蒙上阴影。即便最终赢得官司,品牌受损的代价也难以估量。