当小米汽车YU7车型的后排突然传出异响时,一场关于品质与信任的风暴在汽车圈悄然掀起。这声被车主形容为“哐啷”的异常声响,看似只是装配工艺的小瑕疵,却因涉及人身安全引发了连锁反应。多位车主反映,车辆在行驶过程中后门区域会发出不明噪音,经检测可能与门板塑料件与金属结构的共振有关,这种基础性工艺问题迅速成为车主投诉的焦点。

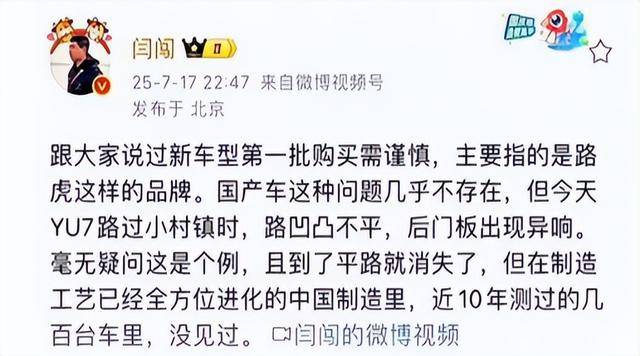

知名车评人闫闯的公开表态将事件推向高潮。他在社交媒体直言,从业十年间未曾在中国制造车型中遇到如此品控问题,并列举了此前对小米汽车营销话术的质疑,包括对SU7Ultra碳纤维机盖空气动力学效果的批评。9月11日,闫闯发布声明宣布“永不触碰小米产品”,这一激烈表态与9月10日车主马锐拉的长文维权形成呼应,使产品质量争议迅速演变为公共话题。

舆论场迅速分化为三大阵营:由数十名车主组成的“维权联盟”上传异响视频,指责售后仅用减震材料敷衍处理;闫闯的支持者称赞其“敢说真话”,反对者则翻出其2017年交通肇事旧事进行道德质疑;小米粉丝群体则强调品牌响应速度,以特斯拉早期问题为例呼吁给予新势力更多包容。这种多维度的争论使产品质量问题升级为价值观的碰撞。

深层矛盾在于厂商与用户对问题认知的错位。当车主为价值二三十万的消费品要求“物超所值”时,小米高层在直播中展现的轻松姿态被解读为“事不关己”。对比理想汽车面对电机故障时的主动召回策略,小米的应对方式更显被动。这种态度差异导致信任裂痕迅速扩大,部分二手车商已开始下调YU7车型报价,担忧长期口碑受损会影响车辆残值。

汽车作为承载家庭安全的大宗消费品,其品质信任的建立远比手机等快消品艰难。当物理瑕疵可以通过技术手段修复时,品牌与消费者之间的信任重建却需要更漫长的过程。对于跨界造车的新势力而言,真正的考验不在于产品是否完美,而在于面对质量问题时能否以真诚态度回应早期支持者的期待。这声意外的异响,或许正成为检验新品牌成熟度的重要标尺。