在当今激烈的市场竞争中,不少品牌仍困于传统思维,将大量精力耗费在会议室里的策略推演,却忽视了与消费者真实互动的重要性。这种闭门造车的做法,最终导致精心设计的方案难以获得市场认可,因为消费者不会为脱离实际需求的策划买单。

品牌的生命力究竟源自何处?答案并不在市场部精心制作的PPT中,而在于公共舆论场里每一次真实的用户互动。无论是消费者的一条真实评价,还是社交媒体上引发共鸣的话题讨论,都可能成为品牌与用户建立深度连接的契机。这些看似琐碎的互动,实则是品牌塑造公共心智的关键。

为何传统规划难以支撑品牌长远发展?核心问题在于,品牌方往往高估了内部策略的效力,却低估了消费者对真实、透明沟通的需求。在信息高度透明的今天,消费者更愿意为那些能与自己产生情感共鸣的品牌买单,而非单纯接受单向的营销灌输。

对于资源有限的中小品牌而言,构建公共心智似乎是一项难以企及的任务。毕竟,像头部品牌那样邀请明星代言或投入全球研发,需要巨额资金支持。中小品牌往往需要将有限的预算用于保障供应链稳定、控制生产成本等基础环节,难以在公共舆论场开展大规模运营。

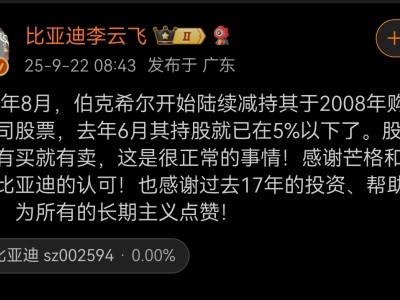

技术驱动型品牌同样面临误解。有人认为,只要产品技术过硬,消费者自然会买账,公共心智建设不过是“花架子”。但现实是,消费者的需求已从单纯的功能满足,转向对品牌价值观和态度的认同。

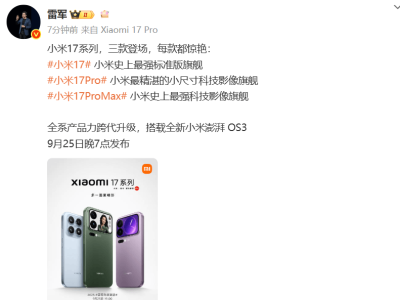

以小米汽车为例,尽管拥有技术实力,但若仅靠发布参数表,消费者仍可能心存疑虑。通过答网友问、线下体验活动等方式,品牌向消费者传递了透明与真诚的态度,最终赢得了信任。这表明,技术优势需要通过公共舆论场转化为消费者可感知的信任,才能真正发挥价值。

无论是中小品牌还是技术驱动型品牌,公共心智建设都不可或缺。关键在于找到适合自身的方式,与用户建立真诚的沟通。资源有限不应成为放弃公共心智建设的理由,而技术优势也需通过公共舆论场得以放大。在消费者主权崛起的时代,品牌唯有走出会议室,走进公共舆论场,才能赢得长远发展。