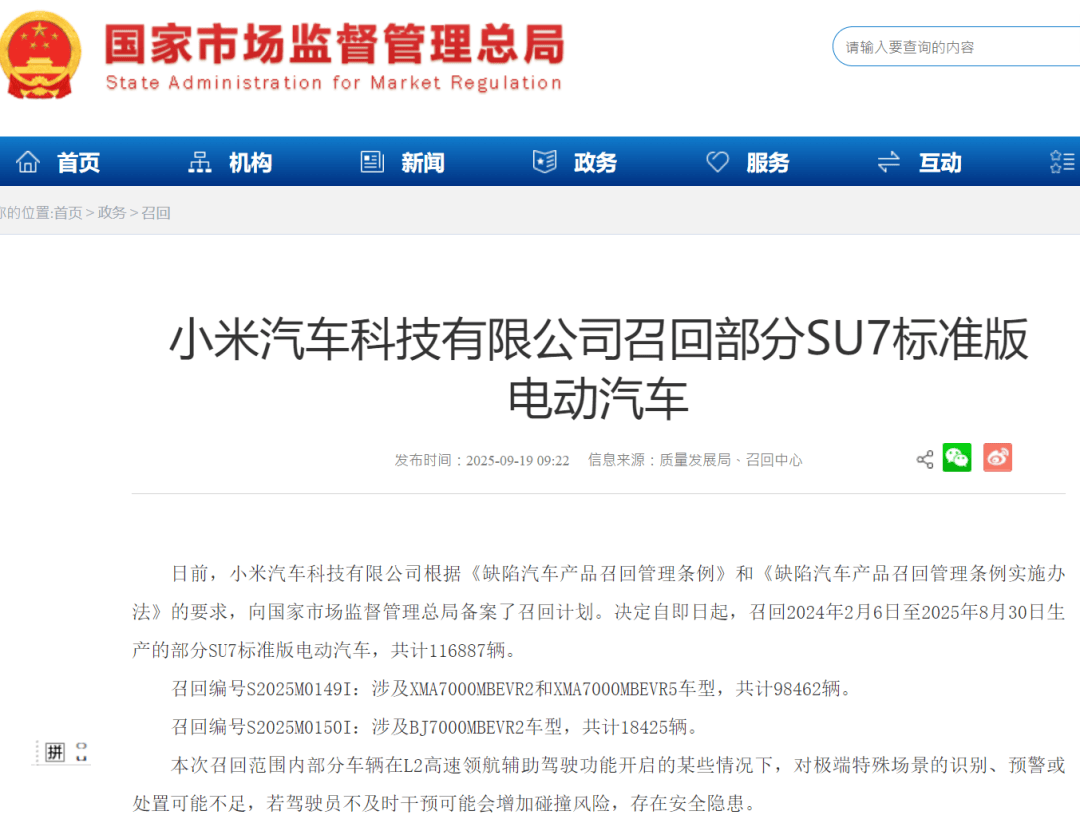

国家市场监督管理总局近日发布公告,小米汽车科技有限公司已向主管部门提交召回备案,宣布对部分SU7标准版电动汽车实施主动召回。此次召回涉及2024年2月6日至2025年8月30日期间生产的116,887辆新车,数量占其2025年上半年总交付量的近七成,成为今年新能源汽车领域最大规模的召回事件之一。

根据召回公告披露,问题车辆存在两大安全隐患:其中30,931辆2024年2月6日至11月26日生产的车型,其智能泊车系统存在软件策略缺陷,可能导致授时同步异常,进而影响静态障碍物探测精度,增加碰撞风险。针对该问题,小米将通过OTA远程升级方式为车主免费更新软件,消除技术隐患。这种"软件召回"模式虽降低了物理召回成本,却暴露出智能汽车时代特有的质量管控挑战。

值得注意的是,这已是小米汽车年内第二次大规模召回。今年1月,同样因智能泊车辅助功能缺陷,30,931辆SU7被实施召回,当时官方解释为"云端服务偶发故障导致软件授时异常"。两次召回涉及车辆高度重叠,且均指向智能驾驶系统的核心软件模块,引发业界对小米技术验证流程的质疑。

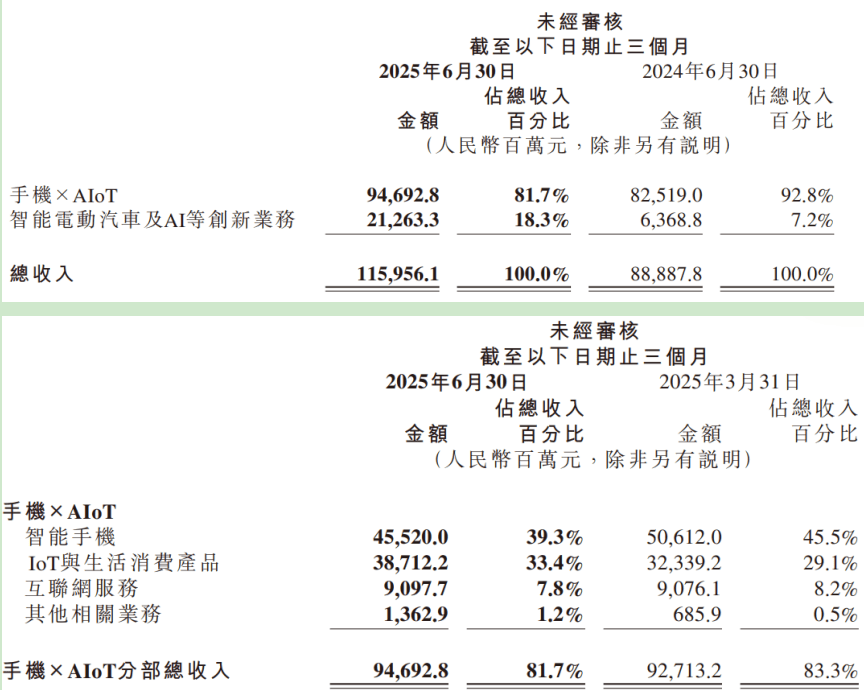

在交付速度与质量控制的平衡上,小米展现出典型的互联网企业特征。自2021年3月宣布造车计划,到2024年3月首款车型SU7上市,仅用3年时间便完成传统车企5-10年的产品开发周期。这种"小米速度"在2025年二季度财报中得到印证:当季交付量达81,302辆,同比增长197.7%,智能电动汽车业务收入激增233.9%至213亿元。但快速扩张的代价逐渐显现,汽车板块经营亏损达3亿元,主要源于高昂的研发支出和渠道建设成本。

财务数据显示,小米正经历业务结构的深刻转型。2025年二季度总收入1159亿元中,智能电动汽车占比已升至18.4%,而手机业务收入同比下降2.1%,占总营收比例从去年同期的50%以上降至39%。这种此消彼长的态势,凸显出汽车业务在集团战略中的核心地位。但研发效率问题随之浮现:当季78亿元研发支出中,汽车相关技术投入占比显著,但产品缺陷率却居高不下。

尽管现金储备达2359亿元,足以覆盖召回产生的技术升级成本,但品牌声誉的潜在损失更值得警惕。小米着力打造的"人车家全生态"战略,正因汽车质量问题面临连锁反应风险。消费者对智能汽车的信任阈值远高于消费电子产品,一次软件故障可能动摇整个生态体系的用户基础。当市场从增量竞争转向存量博弈,安全可靠性正取代智能化配置,成为消费者决策的首要因素。

这场质量危机将检验小米的战略定力:是继续沿袭互联网行业的扩张逻辑,还是回归汽车工业的本质规律?答案不仅关乎SU7的市场表现,更将决定小米在智能出行时代的生态位。在速度与质量的永恒博弈中,这家科技巨头正站在转型的关键节点。