在科技浪潮的推动下,人形机器人正从实验室走向日常生活,成为连接人类与智能时代的纽带。其外观设计不再局限于功能实现,更承载着情感传递、文化表达与价值共鸣的使命。从设计哲学到材料革新,从形态美学到交互升级,一场关于机器人“颜值”与“温度”的革新正在悄然展开。

设计哲学层面,“人本主义”与“科技伦理”成为核心关键词。设计师需深入洞察人类行为模式、情感需求及文化语境,避免因形态差异造成心理隔阂。例如,通过动态面部表情系统,机器人可模拟微笑、皱眉等微表情,增强情感互动的真实性;而基于人体工学的肢体比例设计,则让机器人在执行任务时更显自然,降低用户的认知负荷。与此同时,“科技向善”原则要求外观兼顾实用性与伦理边界,防止过度拟人化引发隐私争议,确保技术始终服务于人类福祉。

形态美学呈现多元化趋势,简约设计与个性表达形成微妙平衡。主流设计倾向采用流畅曲线、哑光表面与低饱和度色彩,营造科技感与未来感,但通过关节细节、装饰纹样等局部创新打破单调。例如,服务型机器人可能采用圆润轮廓与柔和灯光,传递亲和力;而工业机器人则通过棱角分明的线条与金属质感,强化专业属性。这种“形式追随功能”的设计逻辑,要求美学表达始终服务于应用场景需求。

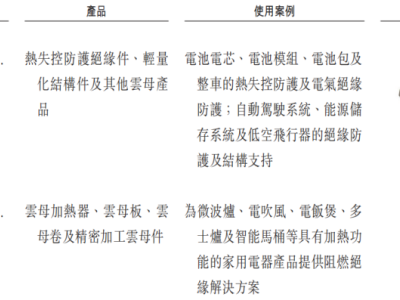

材料科学为外观设计提供更多可能。碳纤维、钛合金等轻质高强度材料的应用,显著降低机器人自重,提升运动灵活性;而纳米涂层、自修复材料等技术,则赋予表面更强的环境适应性。针对不同场景,材料选择呈现差异化特征:医疗机器人注重生物相容性与抗菌处理,户外机器人强调防水防尘性能,家庭机器人则偏好柔软触感材质以提升安全性。材料与工艺的协同创新,正推动机器人外观向“精致化”与“功能化”双重目标演进。

交互体验的升级,让人形机器人从“工具”向“伙伴”蜕变。触觉层面,柔性电子皮肤与压力反馈技术模拟人类触感,提升接触舒适度;视觉交互通过动态LED阵列或微型投影,实现表情、状态的可视化表达;听觉系统则借助自然语音合成与空间音效,营造沉浸式对话氛围。运动算法的优化更是一大突破,通过模仿人类肌肉运动模式,机器人动作的流畅度与自然度显著提升,机械感逐渐消弭。这些创新共同构建起多模态交互体系,使机器人能以更人性化的方式融入人类生活。

这场设计革命的本质,是科技与人文的深度融合。当机器人开始拥有“颜值”与“温度”,其角色便不再局限于功能载体,而是成为情感陪伴者、文化传播者与价值共鸣者。随着材料技术、人工智能与认知科学的持续突破,人形机器人的外观设计将更注重个性化表达、情感化互动与智能化适应,为人类创造更具包容性与生命力的智能生态。