2023年12月,美股市场见证了一场中概股格局的微妙变化——拼多多市值短暂超越阿里巴巴,引发外界对这家电商巨头未来的种种猜测。彼时,马云公开表态:“阿里会变,阿里会改。”两年后的今天,阿里巴巴用一组数据回应了质疑:截至2025年9月30日,其美股市值达4262亿美元,较两年前近乎翻倍;港股市值突破3.3万亿港元,年内涨幅达120%,创近四年新高。而这场逆袭的关键推手,并非传统电商业务,而是曾被视为“配角”的阿里云。

2025年二季度财报显示,以阿里云为核心的云智能集团单季收入达333.98亿元,同比增长26%,增速创近三年新高。这一数字背后,是阿里云从“技术支撑”到“业务引擎”的战略跃迁。更值得关注的是,其AI相关产品收入已连续八个季度实现三位数增长,成为拉动业绩的核心动力。在全球科技巨头竞逐AI的赛道上,阿里云正以“全栈AI服务商”的新定位,试图重新定义阿里的智能时代。

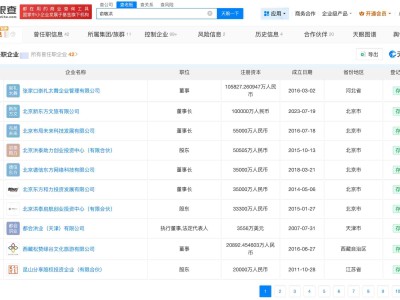

这场变革的操盘手,是阿里第一代程序员、现任CEO吴泳铭。1996年,刚从浙江工业大学计算机系毕业的吴泳铭,便加入了马云创办的“中国黄页”,成为最早追随马云的技术骨干之一。1999年阿里巴巴成立时,他出任技术总监,此后历任支付宝CTO、淘宝CTO、阿里健康董事长等职,技术与管理经验兼备。2023年9月,在阿里深陷质疑之际,吴泳铭临危受命,从分支业务管理者升任集团CEO,并亲自兼任阿里云董事长兼CEO,开启了一场“加减法”改造。

“加法”体现在战略定位上。吴泳铭明确提出“用户为先”和“AI驱动”两大战略,将AI技术作为集团未来发展的核心引擎,而阿里云正是这一战略的载体。他多次强调:“AI不是选择题,而是必答题。”与此同时,“减法”则聚焦于业务结构优化。2023年三季度,面对阿里云仅2%的同比增速,吴泳铭叫停了原定的分拆上市计划,转而聚焦高价值的公有云服务与AI技术攻坚,主动削减低利润率的项目式收入。这一调整为后续业务质量提升与盈利能力改善奠定了基础。

数据印证了转型的成效。2023年二季度,阿里云营收占比为10.73%;到2025年二季度,这一比例已升至13.49%,增速在集团各大业务板块中排名第一。根据IDC报告,2025年上半年,中国公有云上大模型调用量市场中,阿里云以27%的份额位居第二;而在Omdia统计的中国AI云市场中,阿里云以35.8%的份额位列第一,超过第二至四名总和。尽管不同机构统计口径存在差异,但两组数据均表明,阿里云已稳居国内AI云市场“第一梯队”。

吴泳铭的野心不止于此。在2025年云栖大会上,他首次提出阿里云的终极目标:在实现通用人工智能(AGI)的基础上,迈向能自我迭代、解决气候与能源等重大问题的超级人工智能(ASI)。为支撑这一愿景,阿里宣布未来三年将投入超3800亿元用于云和AI硬件基础设施建设,金额超过过去十年投入总和。这一“土豪式”投入计划,凸显了阿里云在AI时代的技术野心。

从1999年杭州湖畔花园的“十八罗汉”之一,到如今掌舵阿里云的技术领袖,吴泳铭的职业生涯与阿里发展深度绑定。他低调务实,被称为阿里“扫地僧”,却在关键时刻以“尖刀”之姿,剖开阿里业务结构的旧格局,为其开辟出一条锚定AI时代的新赛道。正如马云所言:“阿里会变,阿里会改。”而这场变革的答案,或许就藏在吴泳铭与阿里云共同书写的AI篇章中。