近年来,我国在国际标准制定领域持续发力,尤其在新能源、光伏、家电等关键产业取得显著进展,为全球技术进步与经济可持续发展注入强劲动力。以新能源汽车领域为例,我国主导制定的多项国际标准已正式实施,成为全球产业协同发展的重要技术基石。

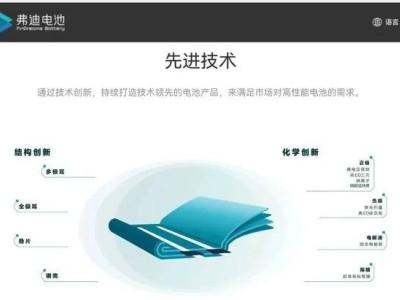

在福建某新能源科技企业的生产线上,一批符合中国牵头制定的国际标准的动力电池电芯正紧锣密鼓地生产,即将出口至美国市场。这一场景折射出中国标准对全球产业链的深远影响——过去,由于缺乏统一规范,不同企业依据自身经验制定安全标准,导致行业呈现“碎片化”发展态势。而今,中国制定的新标准构建了全球公认的安全框架,统一了技术语言,使产业链上下游企业能够在同一技术体系下开展协同研发。

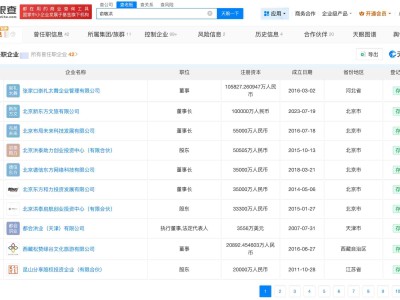

标准化带来的效益显著。据企业反馈,统一标准大幅降低了跨国技术沟通成本,研发周期缩短约30%,同时产品安全性能得到系统性提升。某动力电池企业负责人表示:“过去每个客户都要单独验证安全参数,现在依据中国标准一次通过,效率提升数倍。”这种改变不仅优化了国内产业生态,更推动中国技术方案成为全球行业基准。

全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会秘书长透露,我国已主导发布9项新能源汽车领域国际标准,涵盖动力电池功能安全设计、燃料电池汽车性能评价、充换电技术等核心环节。这些标准不仅规范了技术要求,更为中国新能源汽车产业“走出去”提供了关键支撑。某出口企业负责人举例称,依据中国标准生产的产品在欧盟认证通过率提升40%,显著增强了国际市场竞争力。

数据印证了中国在国际标准领域的崛起。最新统计显示,“十四五”期间我国牵头制定国际标准达1079项,较“十三五”期间增长近一倍。截至目前,中国累计主导制定的国际标准总数已突破2000项,覆盖信息技术、装备制造、绿色能源等20多个领域。这种转变标志着中国从国际标准“跟随者”向“引领者”的角色转换,为全球技术治理贡献了中国智慧。