在当今数字化浪潮中,芯片早已成为驱动社会运转的核心部件。从个人智能设备到国家战略设施,从数据中心到工业控制系统,这枚指甲盖大小的硅片承载着数十亿晶体管的精密运算,更凝聚着中国科技工作者突破技术封锁、实现自主创新的壮志豪情。中国电子飞腾信息技术有限公司首席科学家窦强在《做客央广网》节目中,深度解析了中国芯片产业从“跟跑”到“并跑”的跨越历程。

“十年前我们还在为‘有没有’的问题焦灼,如今重点已转向‘好不好’的突破。”窦强用电力行业举例,飞腾团队与华电集团历时两年研发的国产DCS系统,已实现火电、水电、风电全领域覆盖。这款2019年首次应用于火电站的芯片,如今在五大发电集团装机量突破30万颗,成为保障国家能源安全的关键部件。在轨道交通、金融支付等领域,国产芯片市场占有率更超过80%,构建起自主可控的技术护城河。

突破“卡脖子”技术绝非坦途。窦强回忆首款通用CPU研发时,团队在无经验可循的困境下,连续两个多月每天仅睡3-4小时。“有次吃饭时突然想到解决方案,全组人立刻放下碗筷投入验证。”这种近乎痴狂的投入,最终换来屏幕上跳出的“Hello World”字样——这枚后来斩获国家科技进步一等奖的芯片,标志着中国在通用处理器领域实现零的突破。

“好用”的芯片需要构建完整生态。窦强指出,性能指标达标仅是基础,更重要的是与操作系统、应用软件的深度适配。就像建造高楼不能仅靠钢筋,还需水电管网的协同支撑。目前飞腾正联合2000余家生态伙伴,在政务、工业、金融等领域打造全栈解决方案,让用户从“能用”转向“爱用”。

面对人工智能革命,芯片产业迎来新机遇。窦强认为,DeepSeek等大模型的崛起印证了算法与算力融合的可行性。“中国拥有全球最大的应用市场和数据资源,若能走出算法优化与芯片架构协同的创新路径,就能掌握AI发展的主动权。”他透露,飞腾已启动新一代AI芯片研发,重点提升异构计算和能效比,为自动驾驶、智慧医疗等场景提供算力支撑。

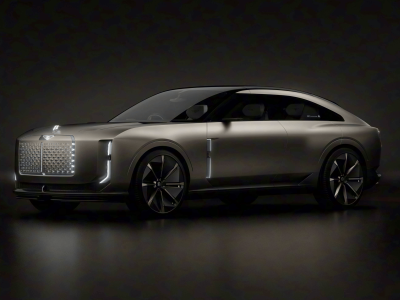

从实验室到生产线,从关键领域到民生应用,中国芯片产业正经历着质变。窦强团队最新研发的嵌入式芯片,已在新能源汽车电池管理系统实现百万级装机;面向政务云的服务器芯片,性能较前代提升3倍。这些突破背后,是数万名科研人员二十年如一日的坚守。“当看到自己的芯片支撑起北斗导航、高铁控制等国之重器时,那种成就感远超任何奖项。”窦强说。

当前,中国芯片设计能力已跻身全球第二梯队,制造工艺正突破14纳米关键节点。但窦强清醒认识到,在EDA工具、先进封装等领域仍存在短板。“科技竞争如同马拉松,既需要短跑冲刺的爆发力,更要保持长期奔跑的耐力。”他透露,飞腾正在筹建联合创新中心,通过产学研用深度融合,加速构建自主技术体系。