随着一枚猎鹰9号火箭第31次完成复用任务,将28颗星链卫星送入轨道,SpaceX的星链计划迎来重要里程碑——其累计发射卫星数量突破1万颗。这一数据在航天监测屏幕上跳动的瞬间,"星链垄断太空互联网"的讨论再度甚嚣尘上。然而,深入分析可见,这场低轨通信卫星的竞争远未形成单极格局,中国正以独特的战略路径改写全球太空通信版图。

星链的扩张速度堪称惊人:自2019年首批试验星升空以来,78个月内完成万颗发射,平均每2.3天就有一颗新卫星入轨。目前8652颗在轨卫星占据全球低轨通信卫星总量的七成以上,发射重量更占全球年度总量的86%。这种规模优势转化为显著的市场影响力——600万用户覆盖70个国家和地区,甚至为极地科考和远洋船舶提供稳定带宽。但看似垄断的表象下,隐藏着多重隐忧:13.8%的卫星损耗率导致1384颗卫星失效或脱离轨道,单星5年设计寿命意味着每年需补充近2000颗卫星才能维持规模。更严峻的是,其商业模式尚未稳固:2024财年卫星业务亏损同比扩大17%,599美元的终端补贴与99美元月费难以覆盖成本,印度市场准入受阻、巴西账户冻结等监管壁垒,更暴露出全球化扩张的脆弱性。

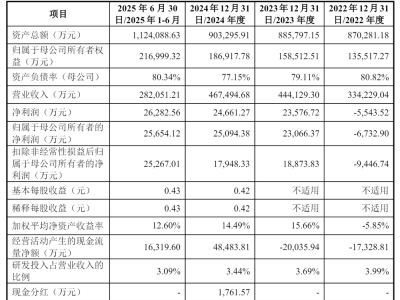

在星链之外,全球尚未有国家实现万颗卫星在轨,但中国已在规划层面完成"万颗级"布局。根据国际电信联盟(ITU)申报数据,中国星网、千帆星座等项目累计申请低轨卫星数量达5.13万颗,其中三个星座计划突破万颗规模:星网GW星座规划1.2992万颗卫星,采用500-600千米极低轨道与1145千米近地轨道双层架构,2030年前完成10%部署,后续年均发射量可达1800颗;上海垣信主导的千帆星座远期规划超1.5万颗,2027年将完成1296颗一期组网;蓝箭航天鸿鹄星座明确申报1万颗卫星的频轨资源。这些规划正逐步落地:2023年以来,中国已完成三次卫星互联网技术试验卫星发射,千帆星座首批18颗组网星顺利入轨,其试验星实现20Gbps星间激光传输,地面终端体积仅为星链终端的1/3。这种"少而精"的技术路线与星链的"规模化"路径形成鲜明对比,更适配高密度用户区域的通信需求。

太空互联网的竞争本质是频轨资源与技术生态的双重博弈。星链的先发优势不仅体现在卫星数量上,更在于其通过WRC-19国际规则申报的4.2万颗卫星频轨资源,几乎占据了低轨可用频谱的半壁江山。但国际规则也为后发者留下空间:WRC-19建立的"里程碑"机制要求星座必须按阶段完成在轨部署,否则频轨资源将被回收,这对星链维持4.2万颗申报规模构成压力。中国的应对策略极具针对性:一方面通过星网公司统筹申报,避免国内企业无序竞争;另一方面在技术上突破星间激光链路、小型化终端等关键技术,单星通信容量达40Gbps,是星链V2卫星的1.6倍。与此同时,亚马逊Kuiper(规划3000颗)、OneWeb(在轨500余颗)等竞争者也在细分市场发力,前者依托电商与云服务生态瞄准家庭市场,后者主攻航空航海等高价值场景,形成对星链的多维度牵制。

判断星链是否构成"霸权",关键在于其能否阻挡技术迭代的浪潮。星链的垂直整合模式虽降低了发射成本,但中国正通过长征火箭复用技术、卫星批量化生产缩小差距;星链因卫星密集引发的轨道碰撞风险(国际空间站3/4避碰机动针对星链),也让"太空交通管制"成为全球共识,为后发者创造了规则话语权争夺的机会。更重要的是,太空互联网的终极竞争力不在于卫星数量,而在于应用生态——中国推动的"星地一体化"与5G/6G融合,美国侧重的火星通信支撑,欧洲聚焦的政企专网服务,正在将竞争引向差异化赛道。当星链的万颗卫星在近地轨道形成闪烁的"光带",我们看到的不是霸权的加冕,而是太空互联网的"战国时代"。这场博弈的终局,不会是某一方的独家垄断,而是谁能在规模、技术与生态的平衡中,真正将"星空信号"转化为可持续的全球服务。