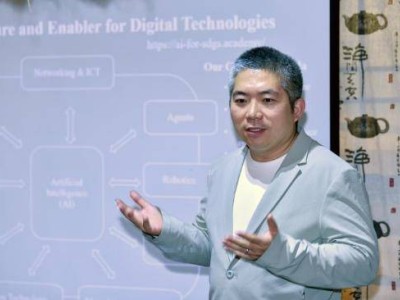

在近日举办的市科协学术年会上,一场关于学术初心的讨论引发了与会者的深度思考。中国科学院院士、中国数学会理事长席南华在发言中抛出一个尖锐问题:“从事学术研究,究竟是为了追求头衔荣誉,还是为了探索真理本身?”

这位数学家以自身经历为例,强调学术研究需要保持纯粹性。他指出,当研究者将注意力集中在论文发表数量、职称评定等外在指标时,往往难以在专业领域取得突破性进展。相反,那些专注于问题本质、不计较短期得失的学者,反而更容易在学术道路上走得更远。

席南华特别提到,当前学术评价体系中存在的“帽子文化”正在影响研究生态。一些科研人员为了获得特定头衔,不得不调整研究方向,甚至牺牲长期研究规划。这种现象不仅导致资源分配失衡,更可能使真正有价值的课题被忽视。

与会学者普遍认为,重建健康的学术评价体系迫在眉睫。有专家建议,应当建立更加多元化的评价标准,既要看重研究成果的创新性,也要关注研究过程的持续性。还有学者提出,需要完善学术监督机制,防止功利化倾向侵蚀科研净土。

这场讨论在学术界引起广泛共鸣。多位青年研究者表示,席南华院士的提问直指当前科研环境的核心问题,让他们重新思考自己的职业定位。有学者指出,只有当更多人愿意坐“冷板凳”,专注于解决真正有意义的科学问题时,中国的原创性研究才能实现质的飞跃。