在数字化浪潮席卷生活的当下,外卖配送、智能设备与远程办公重构了人类活动模式,行走这一最基础的身体行为正悄然退居边缘。然而神经科学家沙恩·奥马拉在《我们为什么要行走》中,通过跨学科研究揭示:这项看似简单的运动,实则是维系人类身心健康的隐形纽带。

直立行走的进化意义远超工具使用层面。作者指出,这种姿态的转变不仅解放了双手,更重塑了人类与世界的互动方式。书中援引海鞘的生存案例:这种海洋生物在幼体阶段具备游动能力与基础神经系统,一旦固着于礁石便开始吞噬自身大脑。这个极端案例印证了运动与神经发育的共生关系——大脑的复杂结构本就是为适应动态环境演化而来。

现代久坐文化正引发连锁反应。斯特鲁普认知实验显示,受试者站立时处理冲突信息的能力较静坐时提升12%,而持续行走可使大脑血流量增加15%,促进脑源性神经营养因子分泌。这种被称为"大脑肥料"的物质,直接参与神经元突触形成与记忆巩固过程。作者强调,当身体停止运动,负责协调运动的基底神经节会率先衰退,进而引发认知功能连锁式退化。

自然环境中的行走具有独特的治愈力量。剑桥大学情绪研究项目追踪200名志愿者发现,选择沿河步道行走的群体,其情绪改善幅度比预期高出34%。这种效应与自然场景激活大脑前额叶皮层有关,该区域负责调节焦虑情绪与负面思维。相较于健身房的机械运动,户外行走时多感官协同作用能产生更显著的神经可塑性改变。

创造力与运动节奏存在隐秘关联。斯坦福大学创新实验室的对比实验表明,在跑步机上行走的受试者,其发散性思维测试得分是静坐组的2.3倍。这种差异源于运动时大脑默认模式网络与执行控制网络的动态平衡——前者主导白日梦与联想思维,后者负责逻辑筛选,两者的协同作用使创意如泉涌般自然流淌。

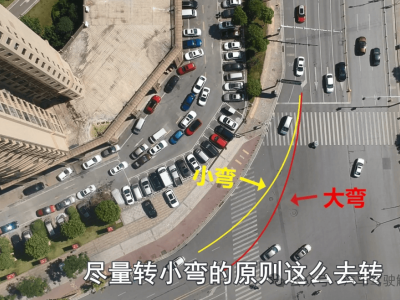

针对现代人的运动困境,作者提出"微行走"策略:将日行8000步拆解为多个10分钟片段,利用通勤间隙完成基础目标;优先选择有坡度的步行路线,通过地形变化增强肌肉刺激;建立"行走社交圈",将朋友聚会改为公园徒步。这些方法既符合城市生活节奏,又能有效对抗久坐带来的代谢综合征风险。

书中特别指出,行走的益处具有累积效应。60岁以上坚持每日快走的人群,其海马体体积萎缩速度比同龄人减缓40%,这种神经保护作用甚至优于部分抗衰老药物。作者用生物学证据反驳"衰老必然伴随运动能力丧失"的刻板认知,强调只要保持规律行走,人体机能衰退曲线将显著平缓。