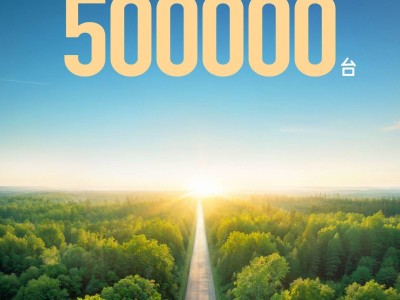

2025年11月20日上午,北京小米汽车工厂迎来历史性时刻——一辆宝石绿色的小米YU7缓缓驶下生产线,标志着该品牌正式完成第50万辆整车下线。这一成绩不仅刷新了新势力车企的量产速度纪录,更以不到20个月的时间,超越特斯拉十年达成的同级目标,成为全球新能源汽车产业的新标杆。

在性能赛道上,小米汽车接连创造奇迹。2025年6月,小米SU7 Ultra量产版以7分04秒957的成绩征服纽博格林北环赛道,打破保时捷Taycan Turbo GT保持的纪录,成为全球最速量产电动车。同年9月,小米YU7 Max在浙江国际赛车场以1分43秒384的圈速登顶"百万以内最速SUV",超越兰博基尼Urus等豪华品牌,在总榜排名62位、SUV细分榜单第五位。这些突破性表现,让中国汽车品牌首次在顶级赛道与欧美豪车同台竞技。

市场销量数据印证着消费者对小米汽车的认可。家用SUV领域,YU7开启预售3分钟内大定订单突破20万单,2025年10月更以绝对优势夺得中国市场SUV销量冠军,首次实现中国品牌对特斯拉Model Y的正面超越。轿车市场方面,SU7系列连续10个月蝉联中大型轿车销量榜首,2025年前10个月在20万以上轿车细分市场保持领先地位,展现出跨能源形式的强大竞争力。

技术突破是小米汽车的核心驱动力。在材料科学领域,通过AI模型从2443万种配方中筛选出的2200兆帕超强钢,使车身关键部位承载能力提升25%-70.5%。电机技术方面,自研V8s电机以27200转最高转速和98.11%的效率,支撑SU7 Ultra刷新纽北纪录;V6系列电机转速达21000rpm,超越特斯拉Model S Plaid。压铸工艺创新同样瞩目,YU7搭载的20合1一体化压铸铝三角梁,将20个独立零件整合为单一构件,焊点减少85%,荣获2025国际压铸大赛"最佳结构奖"。

智能制造体系构建起小米汽车的生产优势。基于AI大模型的"X-EYe"检测系统,可在84秒内完成28张高清照片拍摄,1秒内识别细微瑕疵,质检准确率超99.9%。AI模拟技术通过千万次仿真试验优化出"小米泰坦合金"配方,使一体式大压铸设备实现最佳材料性能。工厂200余道关键工序数控化率达100%,配合1800余台机器人协同作业,在保障品质的同时创造超6600个直接就业岗位,带动产业链就业超6万人。

产业协同效应在京津冀地区尤为显著。小米汽车与超300家直接供应商建立合作,带动海纳川等企业新增产值近140亿元,成为区域经济一体化的典型案例。50万辆整车下线背后,是超1100亿元工业总产值的创造,形成从核心零部件到整车制造的完整生态链。这种发展模式不仅提升供应链技术水平,更推动中国新能源汽车产业向高端化、智能化转型。

在第50万辆整车下线仪式上,小米集团创始人雷军宣布三大战略方向:持续强化安全基础,2025年交付目标突破40万台;加大科技创新投入,全年研发预算达320-330亿元;深化AI与智能制造融合,推动制造业效率革命。这些举措彰显小米从手机厂商向硬核科技企业转型的决心,也为中国新能源汽车产业树立了新的发展范式。